青藏高原东缘龙门山地区属于显著的陡峭高原边界,在不到50公里的范围内平均海拔从高原内部的~4000米陡降到四川盆地内的~500米。何种原因导致龙门山地区在低缩短速率的情况下仍然能够产生和维持如此显著的陡降地形地貌,是近几十年构造地质、地球物理和地貌学界非常关注的科学问题之一,深入探究该问题对于我们理解青藏高原构造变形、地表抬升和深部动力学过程等方面至关重要。活动造山带地形地貌是由地表侵蚀和构造抬升之间的竞争与平衡共同塑造和控制的,不同时空尺度上侵蚀速率的综合对比研究能够用来指示区域上的构造差异和气候变化等。然而龙门山地区,尤其是南段,目前还缺乏足够的千年尺度侵蚀速率结果,难以构架该区域详细的地表侵蚀时空变化格局。

基于此,中国地震局地质研究所的王伟助理研究员、张金玉副研究员、袁兆德副研究员,联合天津大学刘静教授、徐胜教授、姚文倩讲师,中山大学李志刚副教授,以及法国埃克斯-马赛大学Vincent Godard教授等人,在龙门山南段开展了详细的河流碎屑10Be研究。综合前人发表的龙门山地区河流碎屑10Be以及低温热年代学成果,获得以下主要认识:

(1) 在龙门山南段,千年尺度侵蚀速率与地形因子具有较好的相关性,而降雨、植被覆盖等对侵蚀空间差异影响较小。

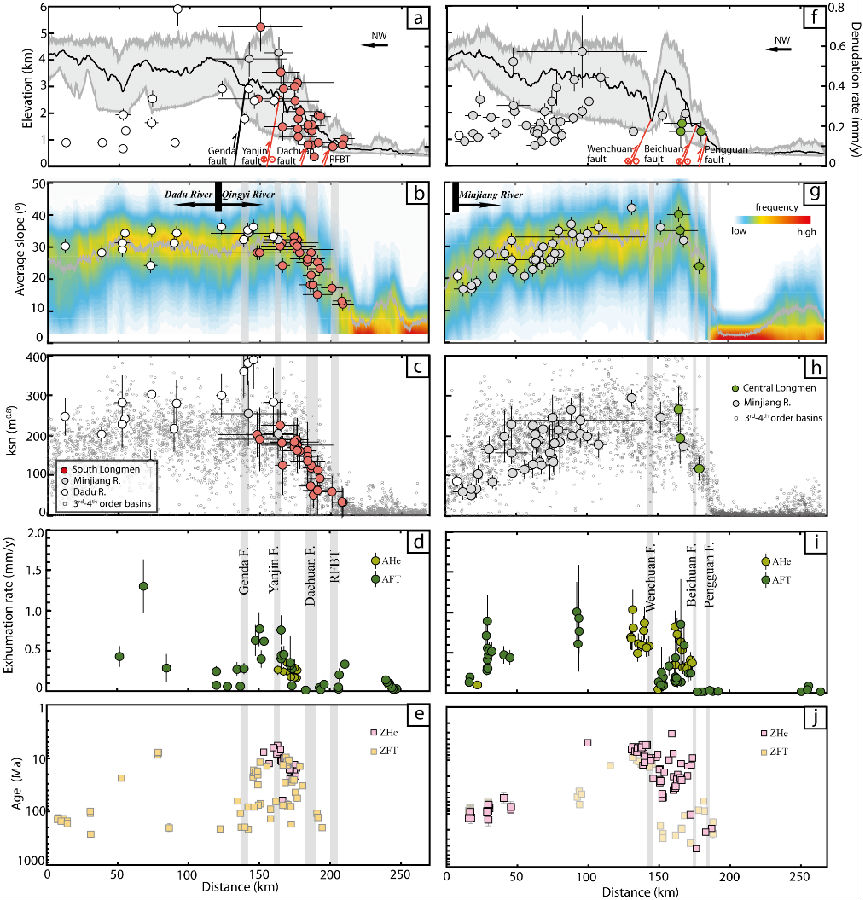

(2) 地形和侵蚀速率空间变化与区域活动断层分布密切相关(图1),表明构造在控制地表侵蚀和地形演化中可能发挥着至关重要的作用。

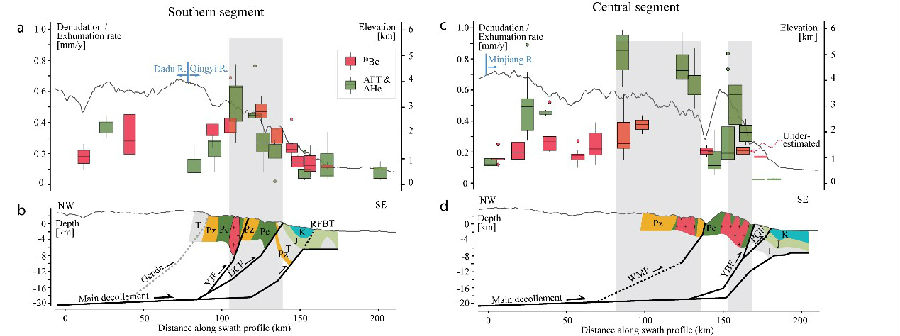

(3) 横跨龙门山南段和中段前缘,千年尺度侵蚀速率与低温热年代学获得百万年尺度剥蚀速率基本一致(图1,2),表明龙门山地区百万年以来地形地貌可能处于稳态,地表侵蚀与区域抬升速率之间基本达到平衡。

(4) 结合地表侵蚀与地壳浅部地球物理结果(图2),我们认为相比下地壳流模型,上地壳缩短模型能够较好解释目前所观测到的龙门山地区地形和侵蚀空间分布特征。

图1 横跨龙门山南段(左)和中段(右),地形(b和g为坡度,c和h为河道陡峭系数ksn)、

千年尺度侵蚀速率(a,f)和百万年尺度剥蚀速率(d,i)的空间变化。

图2 龙门山南段(左)和中段(右)地表侵蚀速率和浅部构造之间的空间关系。

本研究资助来源于国家自然科学基金(41902215,42030305,41772209,41761144065)。上述研究成果已发表于地学期刊《Tectonics》:Wang, W., Godard, V., Liu-Zeng, J., Zhang, J., Li, Z., Xu, S., Yao, W., Yuan, Z., Aumaître, G., Bourlès, D.L., Keddadouche, K., 2021. Tectonic Controls on Surface Erosion Rates in the Longmen Shan, Eastern Tibet. Tectonics 40, e2020TC006445.

京公网安备 11010502042766号

京公网安备 11010502042766号