大安-德都断裂带近南北向纵贯松辽盆地,是盆地内部规模最大的断裂。断裂新生代早期发育了典型的反转构造,但因第四系覆盖严重,缺乏地质露头,对其新生代以来的几何学特征、构造变形和机制以及地震危险性等研究工作相对滞后。然而,1973年地震台网记录以来,松辽盆地内部的4次中强地震震群均分布在大安—德都断裂带及其延长线上,且最大震级都不超过Ms 6.0,能量释放均表现为中强地震震群形式。2013年,该断裂松原段再次发生最大震级为Ms 5.8的震群,对该地区经济社会发展造成重大影响。因此,这些中强地震震群与大安—德都断裂带的新构造变形存在什么样的内在联系?未来地震潜势如何?这是该地区急需解决的科学问题。

在地震行业专项、星火计划等项目支持下,中国地震局地质研究所新构造与地貌研究室余中元博士生及其导师联合黑龙江省地震局,通过深部石油物探资料解译、浅层人工地震反射、钻孔勘探、现代地震活动性和震源机制解等研究手段,对大安—德都断裂带新生代的构造变形特征进行了分析,得到如下主要新认识:

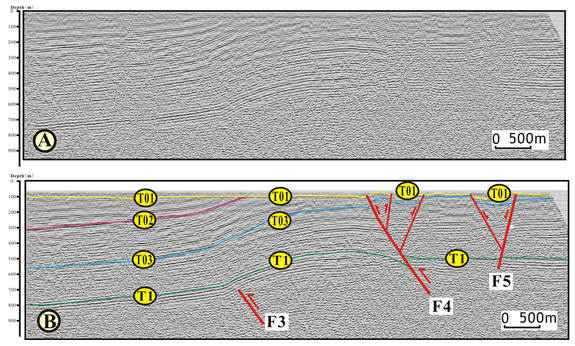

(1)大安—德都断裂带发育典型的反转构造,表现为“逆断层-褶皱”挤压构造的几何形态和变形特征,代表着松辽盆地继伸展断陷阶段(145-112Ma)、热冷却拗陷阶段(112-65Ma)之后的第三个构造演化阶段(-65Ma)。该断裂新活动方式表现为褶皱核部的小断层系,最新活动时代为中更新世(图1);

图1、大安-德都断裂带带浅层地震反射勘探结果图

(2)大安—德都断裂带控制附近一系列中强地震震群的发生,是松辽盆地内部重要的发震构造之一。该断裂新生代以来极低的变形速率(约0.0032 mm/a),独特的变形方式和过去30年期间快速的应力释放过程暗示着该断裂未来短期内难以孕育强烈地震(M≥7.0);

(3)与传统所认识的东北地区现今处于拉张环境不同,该研究揭示东北地区现今可能处于挤压构造环境。

上述研究成果近期发表于国际地学期刊Journal of Asian Earth Sciences上(Yu, Z.Y., Zhang, P.Zh., Min, W., Wei, Q.H., Wang, L.M.,Zhao, B., Liu, S., Kang, J. 2015. Late Cenozoic deformation of the Da'an-DeduFault Zone and its implications for the earthquake activities in the Songliaobasin. Journal of Asian Earth Sciences,107: 83-95. doi: 10.1016/j.jseaes.2015.03.047)

京公网安备 11010502042766号

京公网安备 11010502042766号