地震会改变含水层的渗透性和孔隙压力,影响含水层与井孔之间的流体交换,进而导致井水温度的变化。地震引起的井水温度响应是地震地下流体研究的重要内容,其有助于理解流体响应机理,为流体前兆监测提供依据。然而,目前的井水温度观测多针对单一深度,水温异常解释集中于单含水层的影响,这可能是造成流体前兆争议较多的原因之一。开展井-含水层概念模型的数值检验,厘清地震引起的不同深度的水温变化特征,有助于减少争议。

针对上述问题,中国地震局地质研究所构造物理实验室周波博士、刘琼颖副研究员、陈顺云研究员和杨竹转副研究员,通过建立井-单含水层与井-双含水层水热耦合的数值模型(图1),分析了地震引起含水层孔隙压力、渗透率以及地下水补给温度变化时,井孔内不同深度的水温变化特征。在此基础上,结合汶川地震引起的川03井三个深度的水温同震响应,开展了应用探索。主要认识如下:

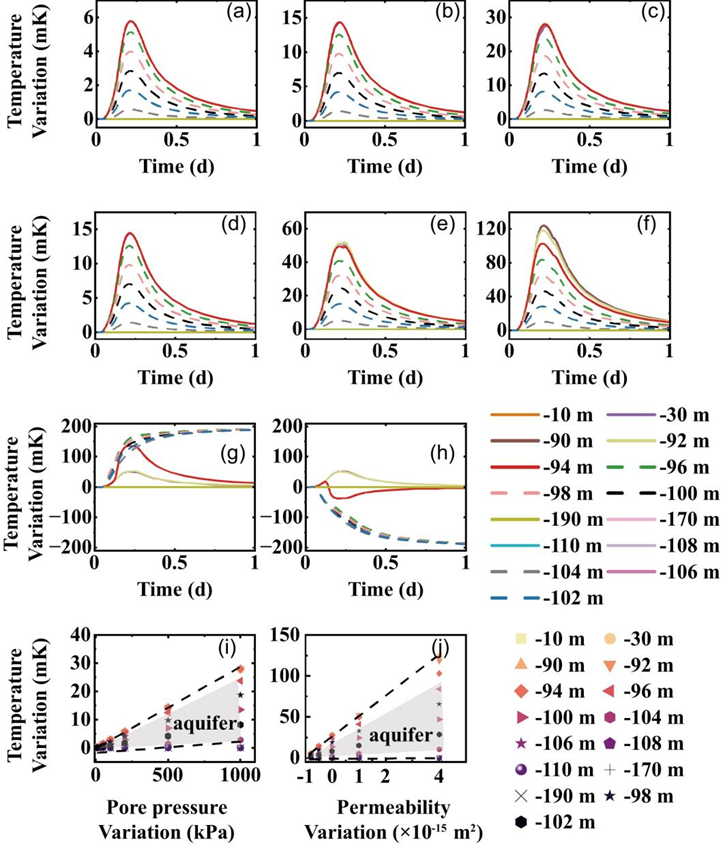

(1)对于单个含水层与井孔连通的情形(图2),当井底部不透水时,含水层之下的温度变化最小,含水层之上的温度变化最大,含水层所在深度的温度变化在不同深度上幅值不同,温度变化峰值随孔隙压力和渗透率的增加呈线性增加;当井底可透水时,在含水层下方能观测到显著的温度变化。当地下水补给温度改变时,含水层所在深度及其附近数米范围内温度变化显著,远离含水层的水温几乎不受影响。

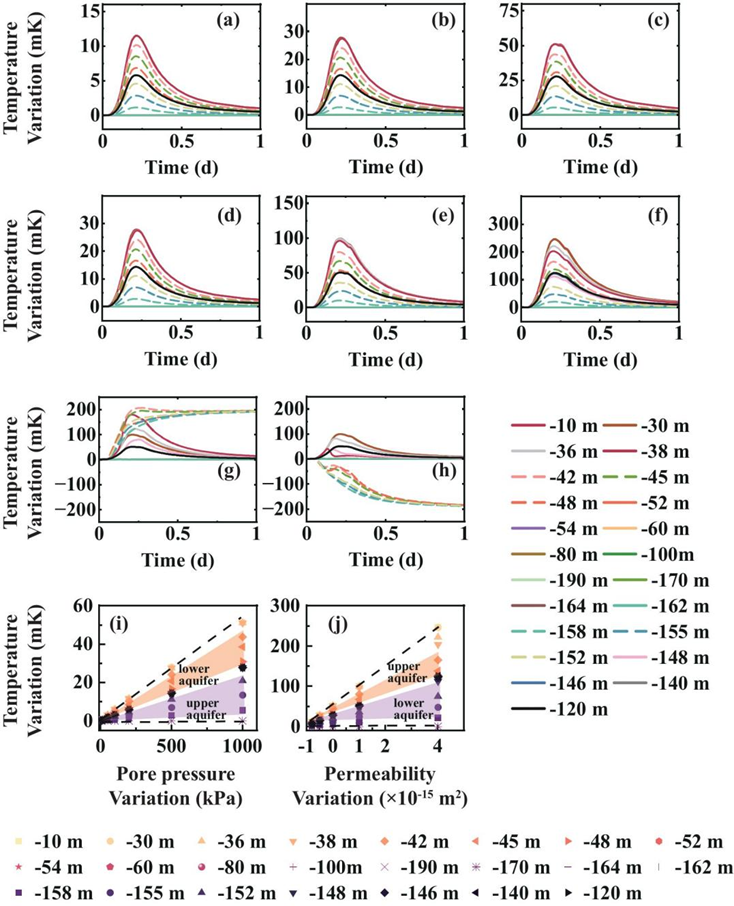

(2)对于两个含水层与井孔连通的情形(图3),当井底部不透水时,温度变化主要集中于上部含水层之上、两含水层所在位置以及两个含水层之间的深度,两个含水层不同的孔隙压力和渗透率变化会导致不同的温度随深度变化模式;而当井底可透水时,下部含水层之下会出现明显的温度变化,若两个含水层参数变化相同,两含水层之间不会出现显著的温度扰动。

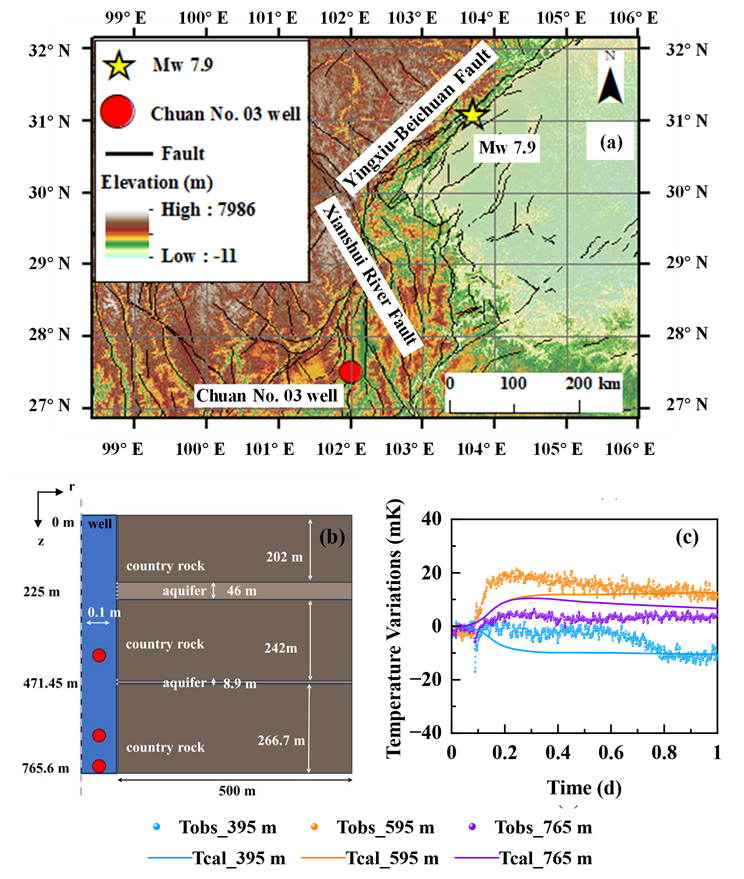

(3)基于川03井对汶川地震的多深度温度响应数据,我们构建的井-双含水层模型较好地解释了同震与震后不同深度观测到的水温有升有降的现象(图4)。我们推测这可能是在井底可透水的条件下,地震引起上部含水层的水瞬时流入井孔,伴随井孔向下部含水层排水导致。

上述结果表明,单深度的温度观测遗漏了大部分信息,多深度井水温资料可为剖析地震流体响应机理提供更为全面的认识。该成果可为深入理解地震-水文耦合过程提供理论依据,为未来地震监测井中多深度水温观测提供科学参考。

图1 井-单含水层与井-双含水层模型示意图

图2 井-单含水层模型水温变化模拟结果

(a)-(c) 不同孔隙压力变化(200、500、1000 kPa);(d)-(f) 不同渗透率变化(-0.5×10-15 m2, 1×10-15 m2和4×10-15 m2);

(g)- (h) 含水层补给水温变化(+0.2 ℃和-0.2 ℃);(i)-(j) 不同深度水温变化与孔隙压力及渗透率变化的关系。

图3 井-双含水层模型水温变化模拟结果

(a)-(c) 不同孔隙压力变化(200、500、1000 kPa);(d)-(f) 不同渗透率变化(-0.5×10-15 m2, 1×10-15 m2和4×10-15 m2);

(g)- (h) 含水层补给水温变化(+0.2 ℃和-0.2 ℃);(i)-(j) 不同深度水温变化与孔隙压力及渗透率变化的关系。

图4 汶川地震引起的川03井三个深度的水温变化模拟

(a) 汶川地震震中和川 03 井位置; (b) 川03井模型示意图(红点示温度探头位置);(c)不同深度水温变化模拟结果。

上述研究成果以“Well water temperature responses to earthquakes: single-and double-aquifer models”为题,发表于Geophysical Journal International(GJI)上。第一作者为周波博士,通讯作者为刘琼颖副研究员,共同作者包括陈顺云研究员和杨竹转副研究员。本研究由国家自然科学基金项目(42374118、42274079)、中央级公益性科研院所基本科研业务专项(IGCEA2416、IGCEA2002)及国家重点研发计划(2019YFC1509202)联合资助。

原文信息:

Zhou, B., Liu, Q.Y.*, Chen, S.Y., Yang, Z.Z., 2025. Well water temperature responses to earthquakes: single- and double-aquifer models. Geophysical Journal International. 241(3), 1697-1710.

京公网安备 11010502042766号

京公网安备 11010502042766号