壳内大地震的孕育、发生及破裂传播均受控于水热条件下断层的摩擦滑动性质。自四十多年前基于室内实验的速率-状态摩擦定律建立以来(Dieterich, 1979; Ruina, 1983; Rice and Ruina, 1983),水热条件下(hydrothermal conditions)的岩石摩擦实验揭示了断层摩擦稳定性参数(a–b)随深度的变化(如Blanpied et al., 1991; He et al., 2007),为认识地震成核机制和震源深度分布奠定了基础;相关实验数据也被广泛地应用于地震动力学模拟。然而,水热条件下的断层摩擦实验一直仅限于准静态条件下的低速率实验(通常是μm/s量级),对高温和高孔隙流体条件下断层加速滑动直至同震阶段(滑动速率达m/s量级)的力学性质研究仍是空白。这种现状制约了对真实断层带内温度和流体环境下地震物理过程的认识。

中国地震局地质研究所构造物理实验室(姚路研究员、嶋本利彦客座研究员、马胜利研究员)与意大利帕多瓦大学(冯炜博士、Giulio Di Toro教授)、意大利国家地球物理与火山研究所(Chiara Cornelio博士)组成的联合研究团队近年来对上述问题进行了持续探索。在技术攻关方面,研究团队的嶋本利彦客座研究员于2018年完成高温高压容器的设计制作,并与姚路研究员一起开展了近1年的上机调试与部件修改;后续2年内姚路研究员与冯炜博士又持续完成了多项关键技术改进(图1A–B)。在此基础上,研究团队开展了国内外第一批水热条件下的岩石高速摩擦实验。

图1. (A)–(B) 实验设备与装样结构;(C)–(F) 水热条件下辉长岩和大理岩高速摩擦实验结果。

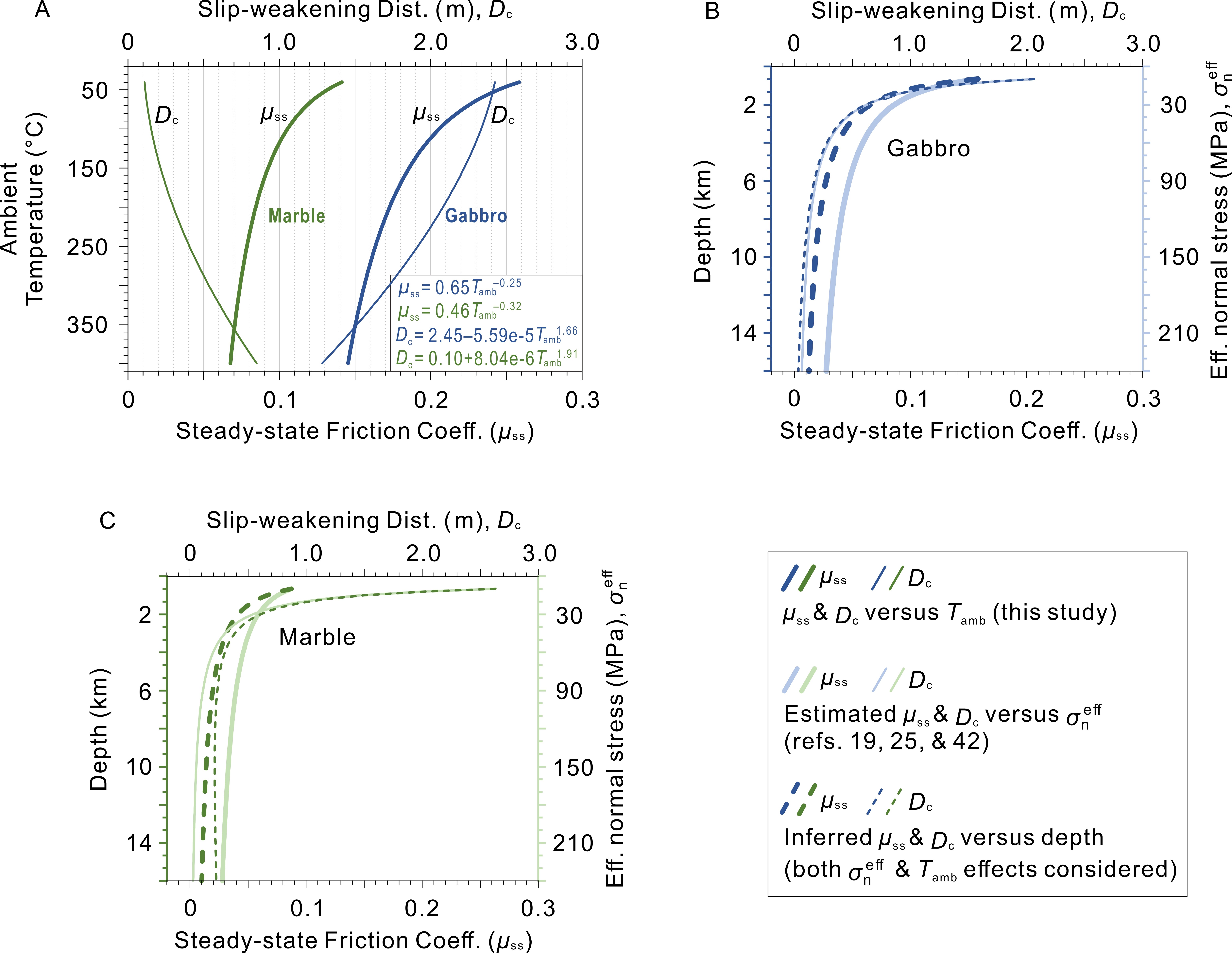

实验选用辉长岩和大理岩两种常见岩石作为研究对象,在温度40至400°C、孔隙水压30 MPa条件下,以1.5 m/s滑动速率、累积滑移6 m来模拟深部断层的同震滑动过程。实验揭示,(1)高速滑动下辉长岩和大理岩的稳态摩擦系数随着背景温度增加(即野外条件下深度的增加)存在降低的趋势;(2)滑动弱化距离Dc和破裂能随着背景温度的变化可能增加也可能降低,具体依赖于岩性;(3)减速滑动时强度恢复的幅度也跟岩性和对应的动态弱化机制有关(图1C–D; 图2)。

图2. 峰值摩擦系数(μp)、稳态摩擦系数(μss)、滑动弱化距离(Dc)、破裂能(EG)、强度恢复(Δμr)随背景温度(Tamb)的变化。

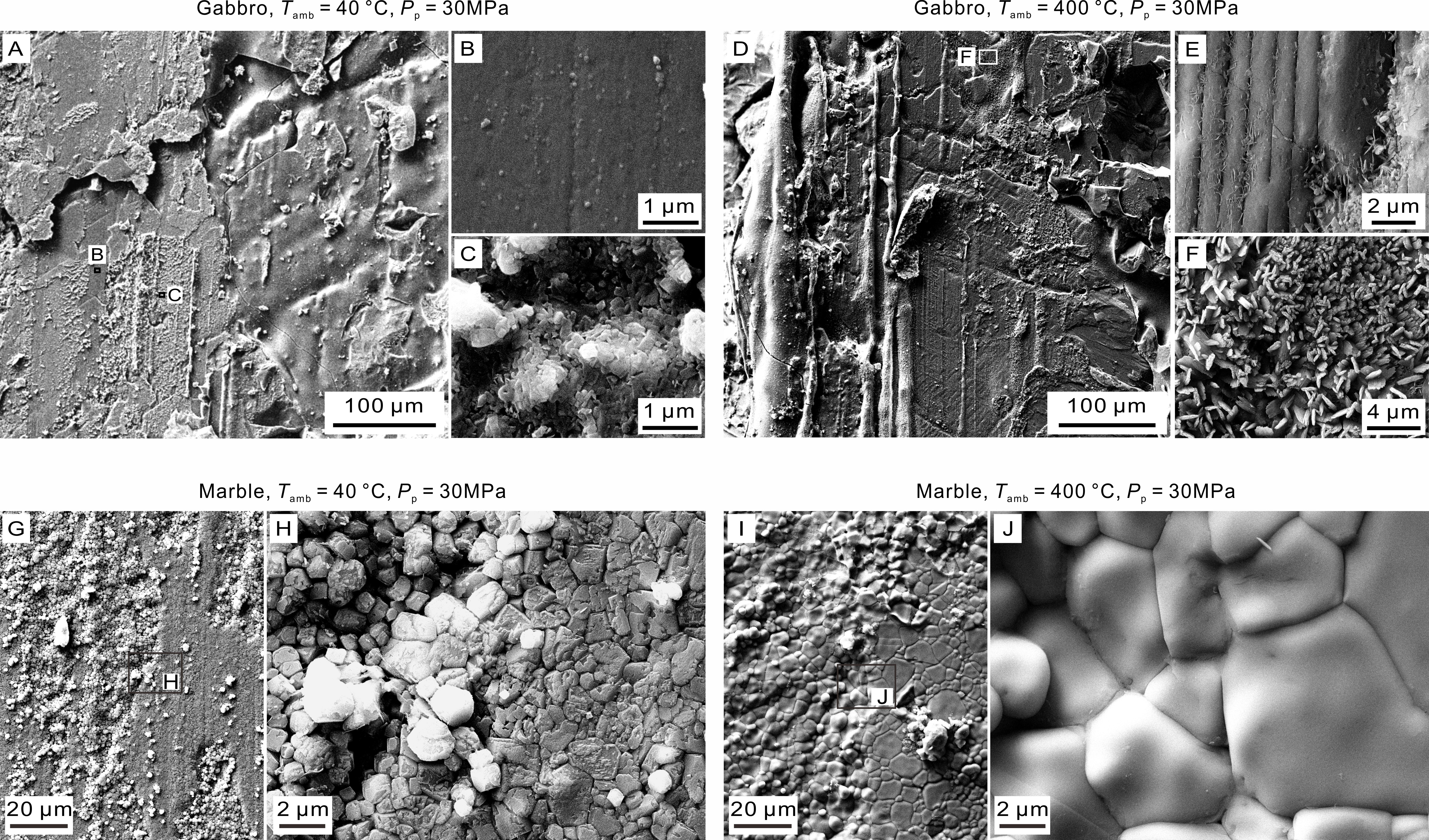

微观结构分析揭示,在背景温度为40和400°C两种极端情况下,辉长岩断层的滑动面上均存在摩擦熔融现象,但高温下熔体总量更多,且存在大量微晶(图3A–F);大理岩滑动面上存在大量亚微米级颗粒,也存在近乎等径颗粒三联点接触等指示超塑性变形机制的结构特征(图3G–J)。

图3. 水热条件下辉长岩和大理岩高速摩擦变形样品的微观结构。

对于辉长岩,图1–2所示的力学行为特征可用 flash heating 和bulk melting机制依次发挥效力来解释;对于大理岩,可用 flash heating 和 diffusion creep-accommodated grain boundary sliding机制依次发挥效力来解释(图4,具体的模型设置和拟合过程可参见文章附录)。这一工作对于定性地认识地震同震破裂力学过程在深度上的变化存在潜在应用,对于地震动态破裂或地震循环模拟中断层摩擦参数及其空间变化的设定也具有重要参考意义。

图4. 基于flash heating、bulk melting和diffusion creep-accommodated grain boundary sliding三种动态弱化机制的数据定量解释。

图5. 基于实验数据外推同震稳态摩擦系数(μss)和滑动弱化距离(Dc)随深度的变化。

上述研究成果以“Seismic fault slip at depths simulated by high-velocity friction experiments under hydrothermal conditions”为题,于2025年4月发表于Proceedings of the National Academy of Sciences(PNAS)上。第一和通讯作者为姚路研究员,共同作者包括冯炜博士、Chiara Cornelio博士、嶋本利彦客座研究员、马胜利研究员和Giulio Di Toro教授。该研究获得了国家自然科学基金优青项目(42422408)和所长基金重点项目(IGCEA2107)等研究经费的共同资助。

京公网安备 11010502042766号

京公网安备 11010502042766号