在中国地震局缅甸7.9级地震科考指挥部指导下,中国地震局地质研究所李传友研究员综合前人针对实皆断裂的研究成果与国内外研究团队关于该地震的初步结果,从构造背景、发震断层和地震成因角度对2025年缅甸7.9级地震进行简要解读。此次缅甸大地震又一次显示了青藏高原及其周缘地区在印度板块与欧亚板块碰撞驱动下的构造活动响应,是我们认识地震发生的动力学机制的又一个典型案例。

一、缅甸7.9级地震基本情况

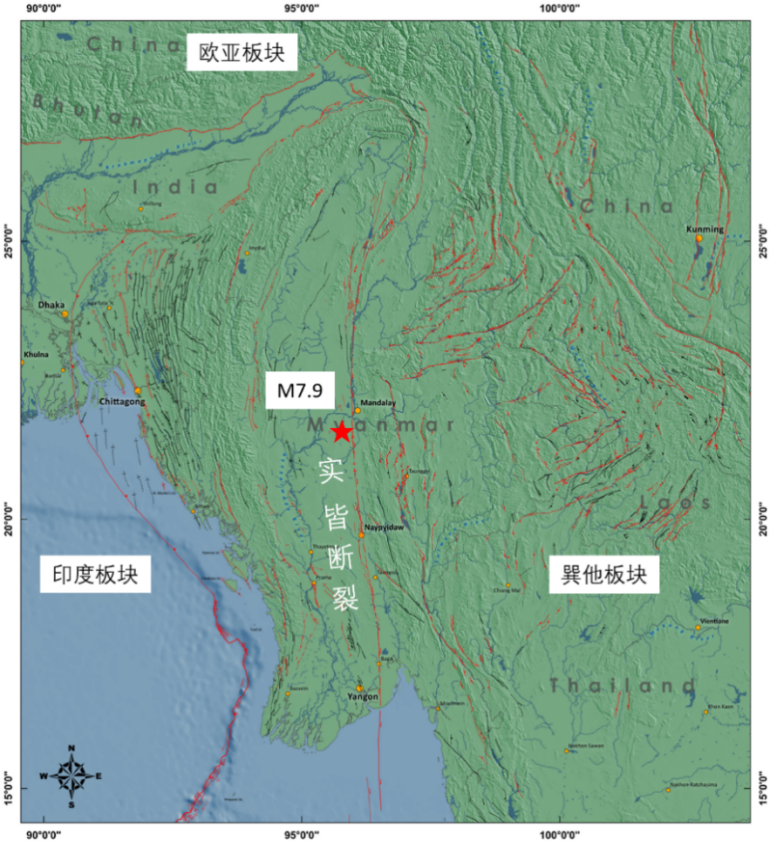

图1 缅甸地震位置及震中附近主要构造(底图据Wang, 2013)

2025年3月28日,缅甸中部发生的7.9级强烈地震震动了这个东南亚国家及其周边地区,成为该国近一个世纪以来最强烈的地震之一。据中国地震台网测定,地震发生在缅甸中部的曼德勒市附近(北纬21.85度,东经95.95度)(图1),震源深度30公里,属于浅源型地震。根据美国地质调查局(USGS)发布的有限断层模型,地震破裂从曼德勒省的德贝金向内比都市延伸约 350 公里,最大同震滑动量达6.48 米。此次地震不仅让缅甸遭受重创,而且波及到周边多个国家和地区,中国云南多地震感强烈,泰国部分地区也受到影响。此次地震给当地人民生命财产造成重创,引发全球高度关注。

二、地震发生的背景--印度板块与欧亚板块的碰撞

缅甸位于全球最活跃的地震带之一——地中海-喜马拉雅地震带的东南延伸部分。这一区域是印度板块与欧亚板块碰撞的前缘地带,地质构造极为复杂(图1)。具体而言,缅甸坐落在印度板块、欧亚板块和巽他板块几个地质块体的相互作用区,形成了多条活动断层,包括右旋走滑的实皆断裂(图1)。实皆断裂呈南北走向纵贯缅甸,并延伸至安达曼海,是缅甸最主要的活动构造。其北起缅北山区,南至马达班湾,全长约1400公里,贯穿缅甸全境,它将南部的安达曼海的离散型板块边界(弧后扩张中心)与北部的喜马拉雅逆冲前缘大陆碰撞带(东喜马拉雅构造结)连接(图2),是印度板块与巽他板块之间的关键构造边界(如Le Dain等,1984;Guzman-Speziale和Ni,1996),印度板块与巽他地块之间35毫米/年的右旋运动总量中,有18-20毫米/年由实皆断裂所承担。实皆断裂是缅甸最大且最为活跃的地震威胁源,穿越了仰光、内比都和曼德勒等多个核心城市与人口稠密区,对沿线数百万居民构成的重大灾害风险。实皆断裂由多个断裂段组成,不同的段落对应不同震级的发震能力,从 7级到 8级不等。根据古地震研究,断裂南部断裂段的地震复发间隔为 100-150 年(Wang, 2013)。

图2 南亚地区主要构造及板块位置分布(据吴中海等,2014)

三、地震成因

此次缅甸7.9级地震就发生在实皆断裂上,该断裂带作为印度洋板块向北移动的东侧构造带的组成部分,在印度洋板块斜插到巽他块体之下的过程中,其后缘由实皆断裂吸收其右旋走滑分量,这一情况类似于苏门答腊俯冲带之后的苏门答腊島上的苏门答腊大断裂。具体而言,印度板块以每年约4-5厘米的速度持续向东北方向挤压欧亚板块,在与巽他板块之间产生强烈挤压和剪切应力。长期以来,实皆断裂作为板块相互作用的边界,承受了板块运动产生的大量构造应力。从1839年的上次8.0级地震以来,该板块边界积累了一百多年的应力在瞬间释放,导致实皆断裂突然破裂产生剧烈错动,形成了7.9级的强震。因此,本次地震就是印度板块与巽他板块相对运动导致的走滑型地震,是两个大陆板块之间发生碰撞的又一例证。

图3 缅甸7.9级地震的破坏现象(图片来自网络)

左上,实皆大桥垮塌;中上,倒塌的楼房与救援人员;左下,倒塌的楼房与飞扬的尘土;中下,道路的扭动,疑似发震断层的右旋水平位错;右,地震裂缝及喷砂冒水孔

四、地震影响

(1)对震区当地的影响

此次地震破坏力巨大,让缅甸遭遇严重人员伤亡与财产损失。地震对基础设施造成极大的破坏,连接实皆市和曼德勒市的实皆大桥拦腰折断(图3),导致缅北三条国家级公路中断,约200公里铁路轨道变形,这给救援物资的输送带来了极大的困难。同时,地震还致使多地交通、通讯中断,给救援工作和民众生活带来了极大不便。 虽然此次震中地处内陆,发生海啸的可能性不大,但需警惕地震可能触发山体滑坡、泥石流等次生灾害。

(2)对地震危险性评估的影响

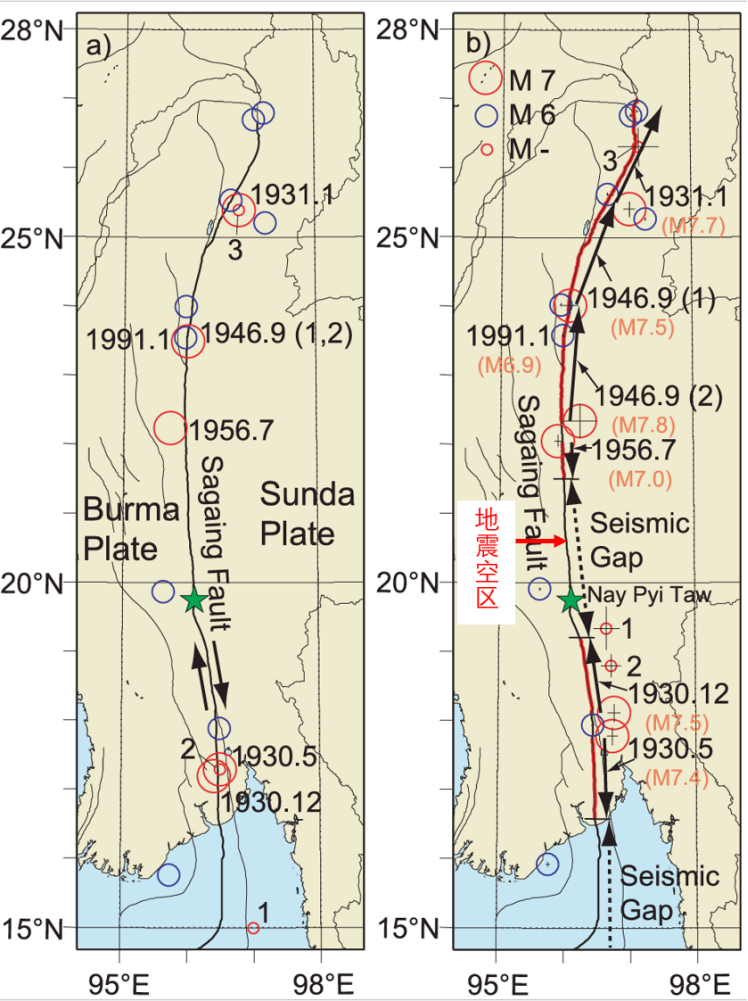

自1918年以来,实皆断裂带附近发生了6次M≥7.0地震。日本科学家Nobuo Hurukawa和缅甸科学家Phyo Maung Maung(2011)对这些地震重新定位,通过采用改进的联合震源测定方法,所有地震事件均被重新定位在实皆断裂带上。由多源数据估算的各次地震的断层破裂位置,揭示出两个地震空区:一个位于缅甸中部曼德勒和内比都(北纬19.2°至21.5°)之间,另一个位于安达曼海以南区域(图4)。当时两位科学家根据第一个地震空区约260公里的长度推算,缅甸中部未来可能发生震级达M~7.9的地震。此次地震恰好破裂了这个地震空区,震级大小也与两位研究者估算的结果基本相同。同时,该发震断裂上次大震的时间是1839年,也正好达到了古地震研究获得的150 年的地震复发间隔的时间。这些情况表明,获取准确的活动断层地震活动习性、大震复发间隔和离逝时间,可以科学而准确地评估活动断裂的地震危险性。

图4 实皆断裂7.9级地震前存在的地震空区(据Nobuo Hurukawa and Phyo Maung Maung, 2011)

(3)对我国南北构造带的影响

这次缅甸大震反映了印度洋板块向北碰撞的强化,这必将导致青藏高原地区构造活动的增强,因此高原内部及周缘,尤其南北带上发生强地震的危险性增大。汪一鹏研究员和马瑾院士等曾于2007年在《地震地质》期刊发表过一篇关于南亚地震带与我国南北地震带有关联及强震迁移的文章,该文章的基本观点是南亚带上发生强震,过段时间(几年内)我国南北地震带上往往会发生强震。在该文章发表前曾发生了2004年苏门答腊8.7级大地震,而在文章发表后的一年,即2008年在我国南北带上发生了汶川8.0级大地震。南北地震带与南亚地震带上强震的关联,反映了印度板块东北角非匀速、非定常的推挤作用及与此相关的应力积累和强化的逐渐向北传递与扩展,印证了印度板块北侧的碰撞带与东侧的俯冲带是作为一个整体影响了中国的南北地震带和缅甸、安达曼海直至苏门答腊的地震活动。因此这次缅甸7.9级地震,仍然值得我们高度关切与警惕。

中国地震局地质研究所 地震动力学与强震预测全国重点实验室 李传友研究员在缅甸7.9级地震发生后,第一时间收集国内外相关资料,在研究所和重点实验室专家的共同讨论下完成本文。

京公网安备 11010502042766号

京公网安备 11010502042766号