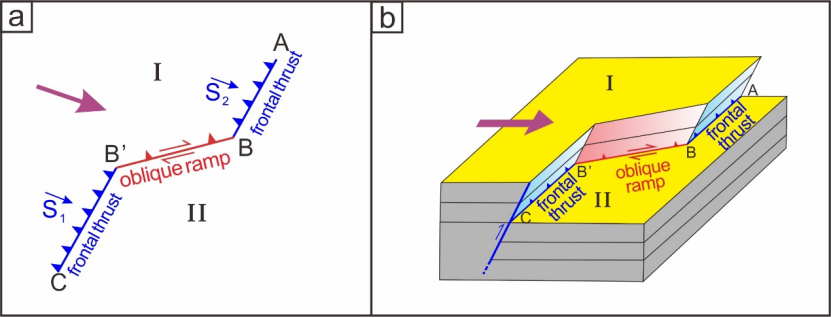

青藏高原内部和周缘的构造主要由逆冲断层和走滑断层组成,其运动学特征对理解大陆动力学至关重要,为地壳和岩石圈的变形机制及演化提供见解。此外还有一类连接断层,如侧断坡、捩断层和斜断坡,它们调节了不同断层段之间的差异运动并发挥传递应力的作用。其中斜断坡是指以较低倾角与构造传播方向斜交的连接断层,通常表现出线型或弧形的几何形态,同时以走滑和倾滑运动调节着斜向汇聚(图1)。斜断坡等连接断层在逆冲系统中分配应变,且与地震危险性评估及造山带演化密切相关。然而,以往大多数研究聚焦于大型逆冲断层和走滑断层,而忽略了分布局限、研究难度更大的连接断层。由于具有地貌面可靠年代约束且记录充分的连接断层较为稀少,定量约束其活动性和深部结构在当前仍存在挑战,这进一步阻碍了对其构造意义的评估。

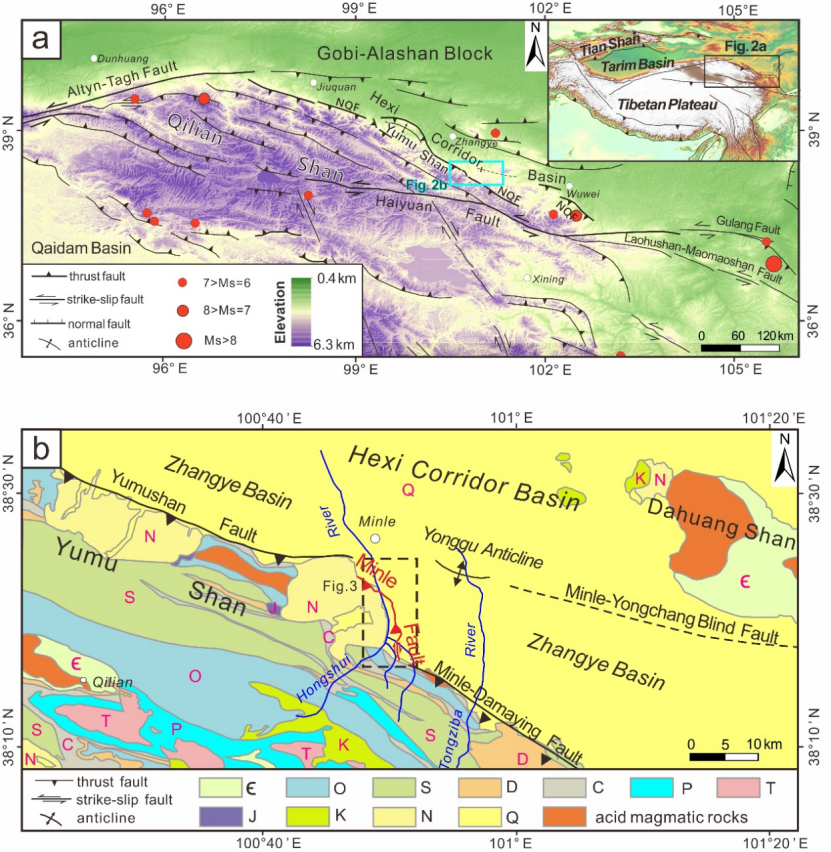

祁连山北缘的民乐断层是一条走向存在变化的断层,首尾与右阶斜列的榆木山断层和民乐-大马营断层斜向相连(图2)。其走向从南到北由NW10°变为NW50°,全长15公里,兼具逆冲和右旋走滑特征,符合斜断坡的定义。有趣的是,民乐断层错断了玉带沟-洪水河的一系列阶地(图3),这为在时空上定量记录民乐断层相关的运动学特征提供了难得的机会。

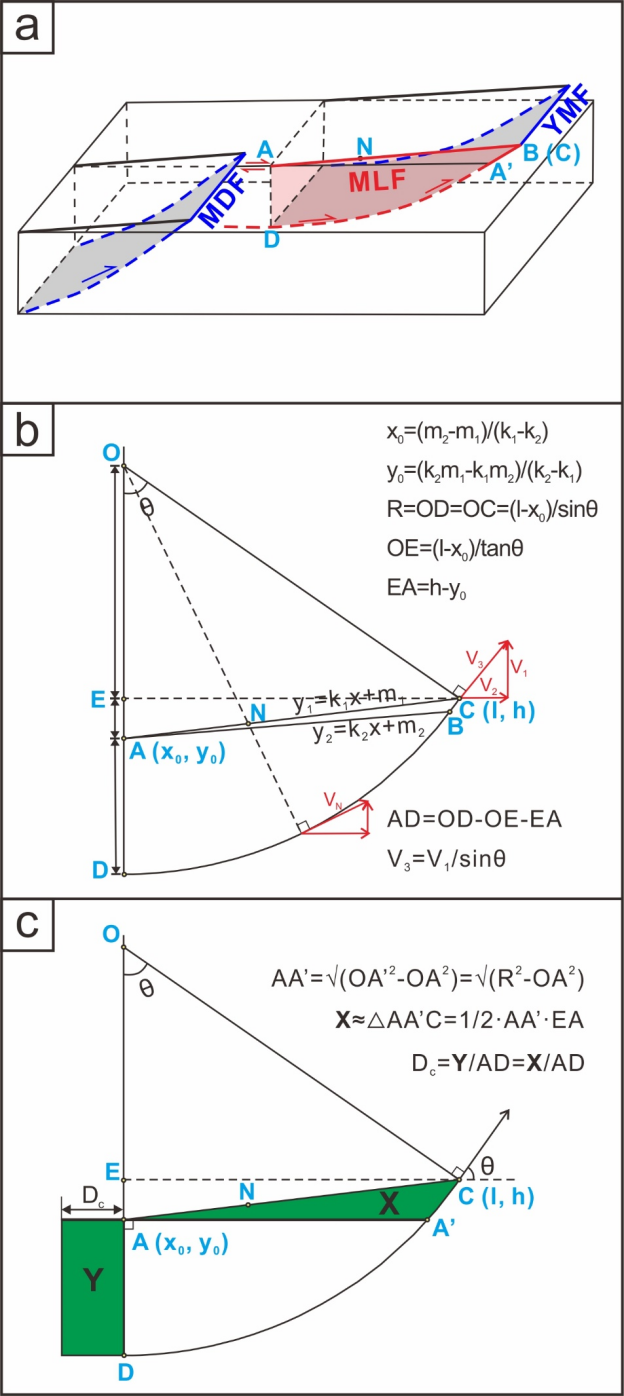

图1 斜断坡变形示意图。(a) 相邻逆冲断层(AB、B’C)通过斜断坡 BB’实现的位移调节机制。(b)斜断坡的三维几何形态。

图2 研究区的背景与活动构造。(a)青藏高原东北部的地形与活动构造。(b)民乐断层周边的地质简图与活动构造。

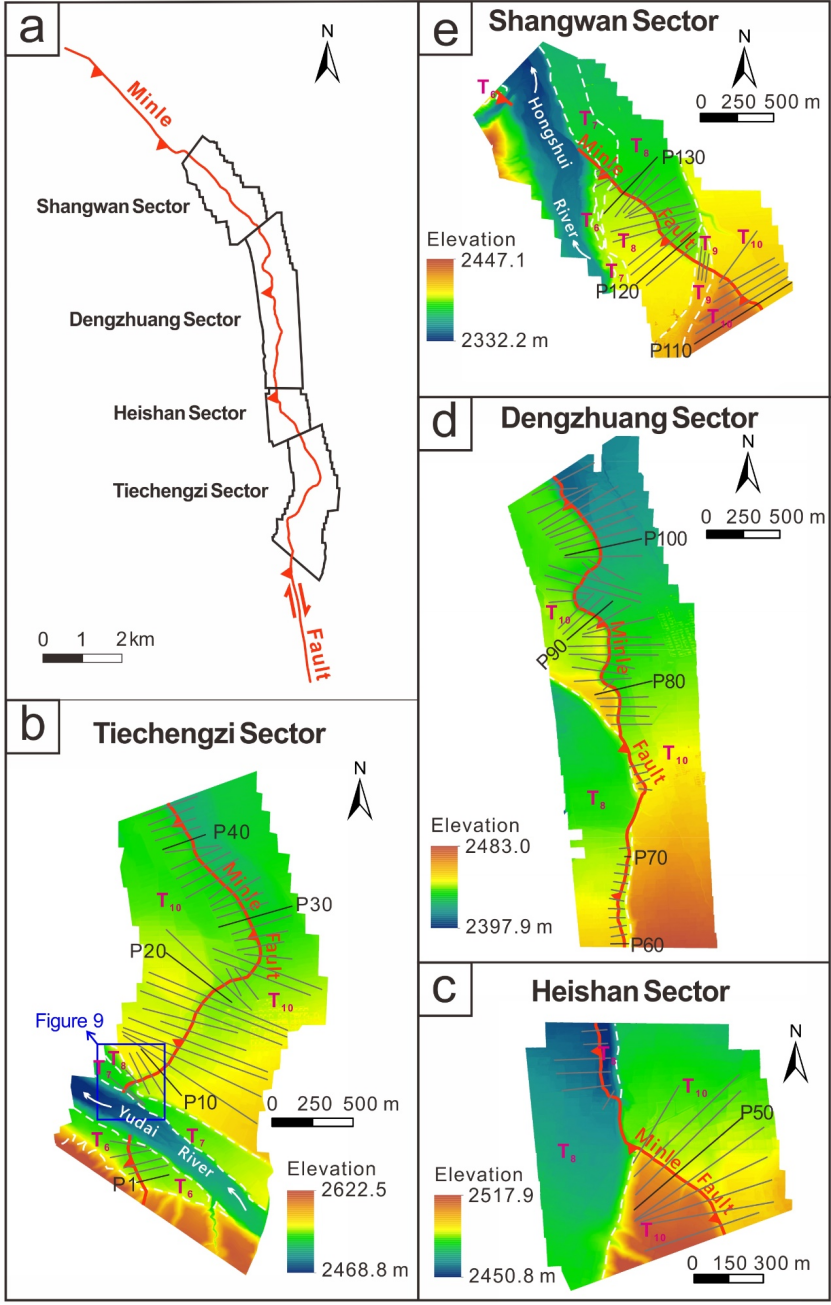

针对上述问题,中国地震局地质研究所刘晴日博士后、熊建国研究员及其所在课题组,与北京大学、苏黎世联邦理工大学、中山大学等合作,对民乐断层的活动性和深部结构展开研究。基于无人机摄影测量生成民乐断层所错断河流阶地的高精度数字高程模型(DEMs),获取了该断层全段的132处垂直位移和部分区段的走滑位移(图3),利用加速器质谱(AMS)14C 测年建立了河流阶地的年代学框架,并基于地表断层位移特征构建了该断层的二维运动学模型。主要结论如下:

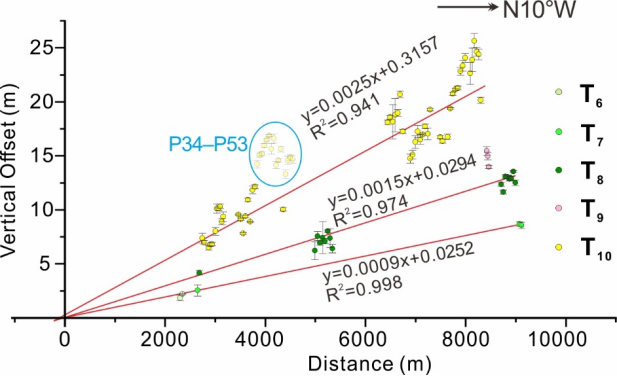

(1)民乐断层在走向NW50°的断层段表现为纯逆冲运动(图3e),而在走向NW10°的断层段则兼具逆冲和右旋走滑运动(图3b-3d)。沿走向NW10°的断层段,同级阶地上的垂直位移向北呈线性增加(图4),其拟合直线的斜率表现为高阶地大于低阶地。

(2)结合阶地年代序列,该断层在走向NW50°的逆冲前缘自晚更新世以来的垂直活动速率为0.55±0.02 mm/a,缩短速率为0.91±0.03 mm/a;而走向NW10°的断层段的逆冲和走滑速率分别向北增加和减小。整条断层的倾滑速率沿走向一致表现为~1.1 mm/a。

(3)民乐断层的地表运动特征表明其所控制的上盘块体向北东逆冲且向南西掀斜。结合褶皱运动学模型,可将民乐断层的深部结构构建为一个带有前缘逆冲的铲型模型:上盘在下凹的滑脱面上掀斜,走滑和垂直位移沿走向向北分别逐渐减小和增大,直至走滑分量消失,断层在前缘变为纯逆冲性质。经几何关系推算和检验,民乐断层的滑脱面从~2.5 km深度延伸至地表(图5)。

(4)民乐断层是随着榆木山背斜的隆升而在第四纪期间形成的薄皮斜断坡。其在NW50°的断层段表现为祁连山北缘的逆冲前锋,而整条断层以近似弧形的地表形态在阶区部位连接了两条主要的前缘逆冲断层,具有潜在地震危险性。在以大型走滑断层和逆冲断层为主导、持续隆升的青藏高原,这些断层之间的连接断层作为关键的调节构造,构成了造山带演化的重要组成部分。

图3 基于DEM的132处垂直位移和局部水平走滑位移的测量。

图4 沿断层平均走向(NW10°)的垂直位移随距离的变化。

图5民乐斜断坡的运动学模型。(a)斜断坡的运动示意图。(b)具有前缘逆冲性质的斜断坡铲式掀斜模型。(c)物质守恒计算。

本项工作受中国地震局地质研究所基本科研业务专项(IGCEA2212)和国家自然科学基金(42372271, 42225205, 42402217)的联合资助。

研究成果于2025年7月在线发表于Geomorphology: Qingri Liu(刘晴日), Jianguo Xiong (熊建国)*, Huiping Zhang (张会平), Vincenzo Picotti, Youli Li (李有利), Jinrui Liu (刘金瑞), Feipeng Huang (黄飞鹏), Xudong Zhao (赵旭东), Zifa Ma (马字发), Weilin Xin (辛伟林), Chuanyou Li (李传友), Peizhen Zhang (张培震), 2025. Northeastward thrust propagation accommodated by the Minle oblique ramp at the northern edge of the Qilian Shan in the northeastern Tibetan Plateau. Geomorphology, 109922. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2025.109922

论文网址链接:https://authors.elsevier.com/c/1lSib,3sl42tWu

京公网安备 11010502042766号

京公网安备 11010502042766号