长期以来,为了检验“刚性块体”(Tapponnier et al., 1982; Avouac and Tapponnier, 1993; Tapponnier et al., 2001)和“连续变形”(e.g. England & McKenzie et al, 1982; England & Houseman, 1986; Houseman et al., 1986; Royden et al., 1997; Fang et al., 2024)两种高原变形端元模式,大量活动构造研究集中在大型左旋走滑边界断裂上,如阿尔金断裂、海原断裂、东昆仑断裂等 (e.g. Tapponnier et al., 1982;Avouac and Tapponnier, 1993; Tapponnier et al., 2001; Duvall and Clark, 2013;Zhang et al., 2007) 。刚性块体模型预测了这些块体边界走滑断裂有较高的滑动速率,而连续变形模式则支持这些走滑断裂仅承担了有限的运动速率。

然而,前人在讨论高原变形模式时,忽略了这些边界断裂围限的“活动地块”内部走滑断裂。换一个角度,如果刚性块体模型为主导,那么主要变形集中在这些“活动地块”边界断裂上,其滑动速率应该远远高于块体内部次级断裂的运动速率;相反,如果连续变形模式为主导,那么边界走滑断裂仅为连续变形的高剪切应变带,而块体内部的次级断裂,可能也会观测到较中等级别的变形速率。因此“活动地块”内部走滑断裂滑动速率为我们提供了检验高原变形模式的新思路,有助于为完善“活动地块”理论提供科学支撑,对于深入理解高原扩展过程及变形机制有着重要意义。青藏高原东北缘海原和东昆仑断裂夹持的柴达木-祁连“活动地块”内部,发育两条一定规模的NNW向右旋走滑断裂——鄂拉山和日月山断裂(图1),那么这两条断裂与主边界断裂相比其运动速率如何呢?

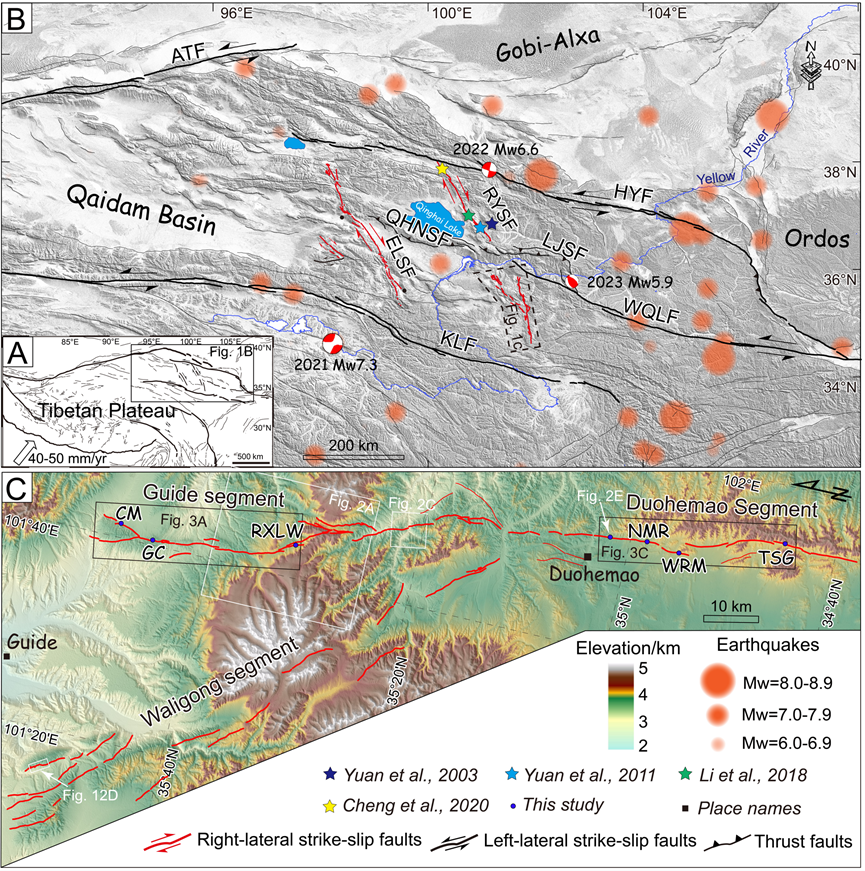

图1 青藏高原主要活动断裂分布以及鄂拉山和日月山断裂构造位置

依托国家自然科学基金地震科学联合基金重点项目(U2239202)项目,中国地震局地质研究所刘金瑞博士后、任治坤研究员、闵伟研究员等联合加拿大维多利亚大学Edwin Nissen教授(即将前往美国俄勒冈州立大学任职),青海省地震局李智敏正高级工程师,基于覆盖断裂全段的GF-7立体像对以及典型研究点多尺度高分辨率地形数据,结合晚第四纪测年方法,系统厘定了两条右旋走滑断裂几何学和运动学特征。

获得了以下主要结论:

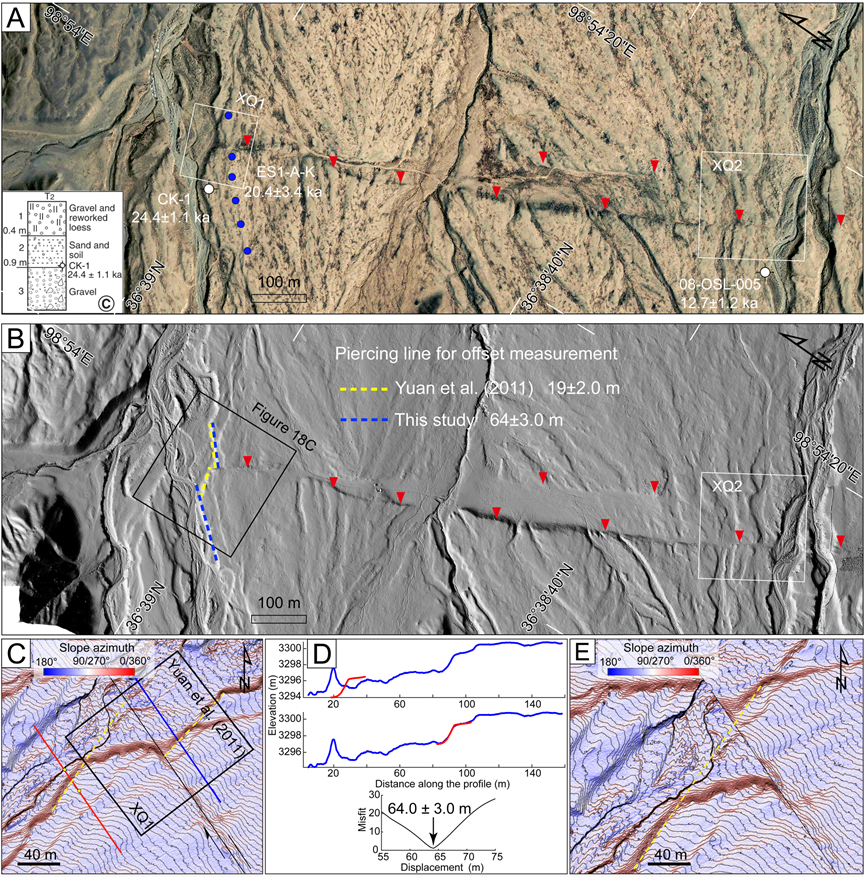

1)借助高精度地形数据的优势,重新解译厘定了鄂拉山断裂咸泉段的滑动速率为2.3-2.9 mm/yr(Liu et al., 2025a,图2),高于Yuan等(2011)获得的1.1±0.3 mm/yr结果。

图2 重新估算咸泉点的滑动率。(a) GoogleEarth卫星影像显示了Yuan et al., (2011)的断层迹线和样本采集位置;(b) 与Yuan et al., (2011)(黄色虚线)相比,

高分辨率DEM山坡图展示了本研究的位错恢复标志线(蓝色虚线)。(c)–(e) 重新解释咸泉点的断错标志,在更高精度大的范围地形数据上进行位错恢复,

得出更合理的位错结果64±3 m。黑框范围是Yuan et al., (2011)的位错测量区域。

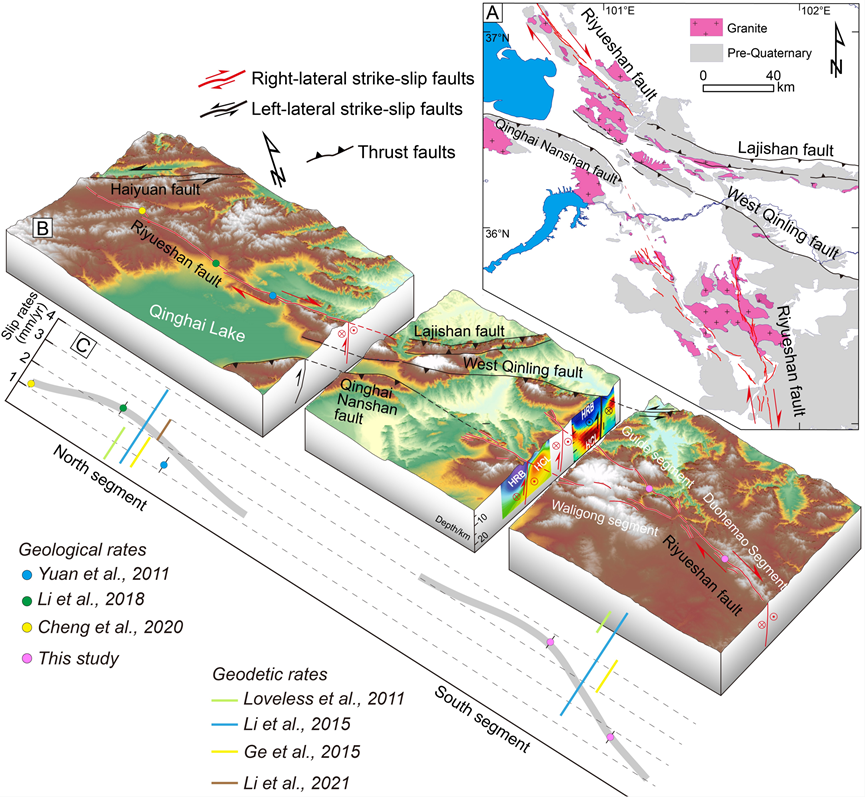

2)日月山断裂几何结构上北段南端向东弯曲,可能汇入到拉脊山逆冲断裂,南段在贵德附近分为两支,贵德段终止于西秦岭断裂断裂南侧,成熟度较低的瓦里贡段向NW延伸,构造格局上,西秦岭断裂隔开了日月山断裂南北段各自水平运动转变垂向运动的构造转换区域,地质图中前第四纪地层和花岗岩侵入岩体的分布,与日月山地区断裂几何结构有很好的一致性(图3和4)。

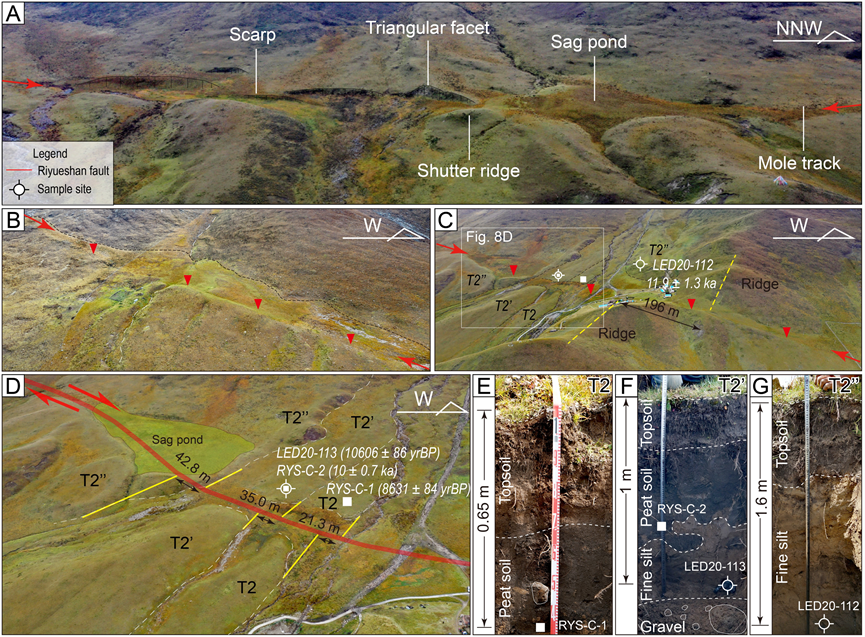

图3 日月山断裂南段日肖隆瓦研究点断裂线性地貌以及三级断错阶地

3)日月山断裂北段滑动速率~2.4 mm/yr(李智敏等,2018),南段贵德段的滑动速率为3.5 mm/yr,多禾茂段滑动速率为1.8 mm/yr,滑动速率呈现中间高端部低的空间分布规律(Liu et al., 2025b,图4)。

4)两条右旋走滑断裂滑动速率3-3.5 mm/yr,相比于海原断裂主段4-7 mm/yr,东昆仑断裂主段~10 mm/yr,其显著的滑动速率可能指示了柴达木-祁连“活动地块”内部存在强烈的构造相互作用,也进一步验证了刚性块体模型的局限性。

图4 (a) 前第四纪地层和花岗岩侵入岩体的分布与日月山、拉脊山、青海南山和西秦岭断层的几何展布具有良好的一致性。(b)日月山、拉脊山、青海南山和西秦岭断裂几何结构关系的三维图示。(c)沿日月山断裂南段的滑动速率分布,灰色线显示了空间分布趋势。

上述研究成果发表在国际地学期刊Tectonics上,研究受到国家自然科学基金地震科学联合基金重点项目(U2239202)、中国地震局地质研究所基本科研业务专项(IGCEA2429)、青海省重点研发与转化项目(2022-SF-138),以及加拿大研究主席和NSERC探索项目的共同资助。

文章信息:

Liu, J., Ren, Z.*, Nissen, E., Zhang, C., Li, Z., Zhang, Z., & Wu, D. (2025). Spatially variable, multi‐mm/yr late Pleistocene‐Holocene slip rates along the South Riyueshan fault highlight limitations to block‐like behavior in the NE Tibetan Plateau, China. Tectonics, 44, e2024TC008562. https://doi.org/10.1029/ 2024TC008562

Liu, J., Ren, Z.*, Min, W., Li, Z., Zhang, Z., Zhang, C., et al. (2025). A quintessential strike‐slip contractional duplex: Deciphering the geometric kinematics of the Elashan fault, NE margin of Tibetan Plateau, China. Tectonics, 44, e2024TC008783. https://doi.org/10.1029/ 2024TC008783

京公网安备 11010502042766号

京公网安备 11010502042766号