(地震动力学与强震预测全国重点实验室/ 构造物理研究室)

大陆下地壳流变是大陆板内构造变形、强震孕育和发生的基础,是大陆动力学研究的前缘课题。作为大陆下地壳的主要岩石,基性岩高温流变实验结果为研究大陆下地壳流变强度提供了必要的数据。前人开展了大量基性岩流变实验,然而,受实验样品(单相矿物集合体、人工合成两相样品与复杂天然样品等)与实验条件(干样品与含水样品、实验温度与压力、实验仪器精度等)影响,不同类型的实验样品得出的流变参数相差比较大,基于实验估计的大陆下地壳流变强度存在很大的不确定性。

针对上述问题,构造物理实验室党嘉祥副研究员利用河北怀安基性麻粒岩,在实验室自主研发的气体介质高温高压流变仪上,在950 – 1150 ºC温度和300 Mpa围压条件下,系统开展了半脆性-塑性流变实验。高温高压实验和样品微观结构分析分别得到了周永胜研究员、姚文明副研究员和马玺副研究员协助,数据综合分析在与周永胜研究员、伦敦大学学院David P. Dobson教授和Thomas M. Mitchell教授讨论交流的基础上完成。

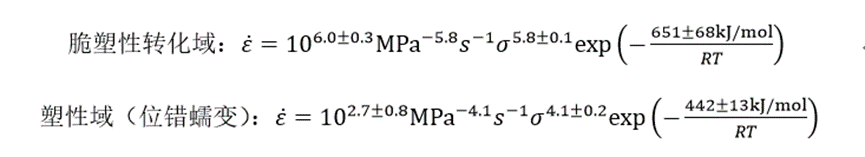

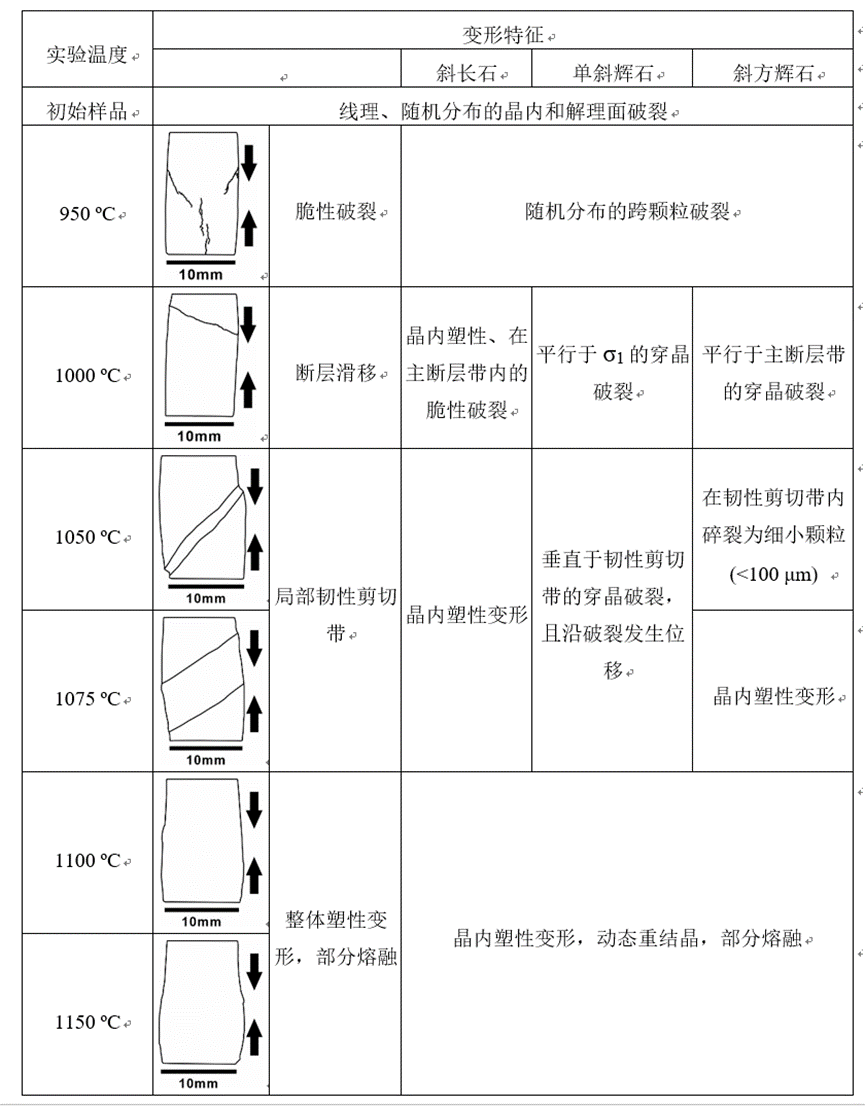

实验力学数据、扫描电镜(SEM)与电子背散射(EBSD)微观分析表明(表1):在950 – 1000 ºC条件下,实验样品变形以脆性破裂为主,随温度升高破裂集中为一个穿过样品的断层;在1050 – 1075 ºC条件下,实验样品应变集中于局部韧性剪切带,剪切带宽度随温度升高而增加;在1100 – 1150 ºC条件下,实验样品整体塑性变形,主要变形机制为位错蠕变,同时动态重结晶和部分熔融降低了样品变形强度。因此,随实验温度升高实验样品变形机制由脆性、半脆性、脆塑性转化逐渐过渡到了塑性。基于力学数据分析得到了基性麻粒岩在脆塑性转化域和塑性域(位错蠕变)的流变方程分别为:

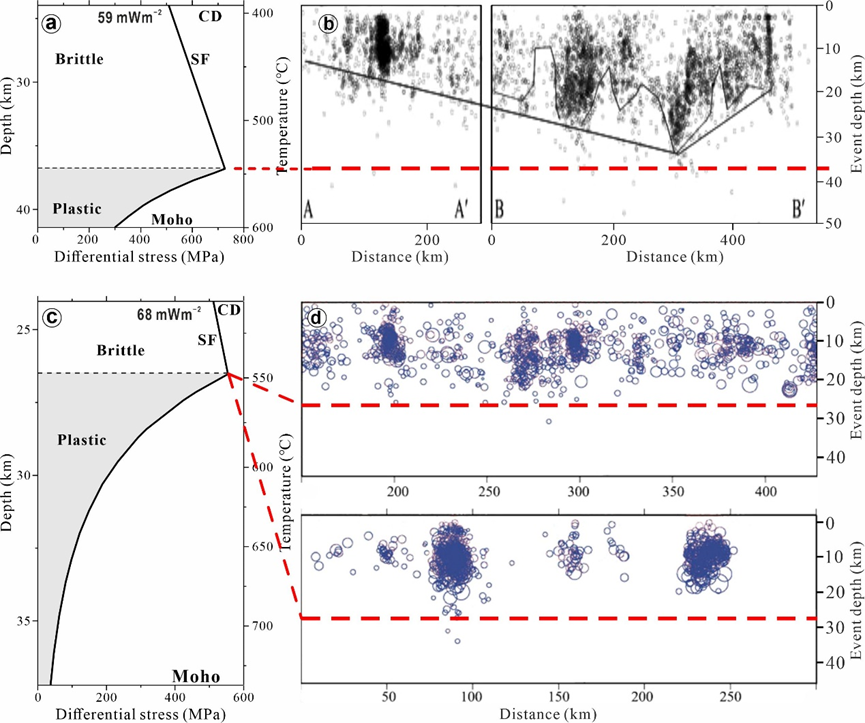

基于上述流变方程,反演出了华北克拉通下地壳流变结构,其结果显示下地壳顶部为脆性,底部为塑性,塑性的深度随地热温度而变化,脆塑性转化域的深度与前人给出的地震精定位的深度分布基本一致(图1)。本研究获得了天然麻粒岩样品精确的流变参数和脆塑性转化变形机制与条件,为定量研究大陆下地壳流变强度提供了关键的本构参数。

上述研究成果发表于Journal of Geophysical Research: Solid Earth: Dang, J., Zhou, Y., Dobson, D. P., & Mitchell, T. M. (2024). Experimental Investigation on the Brittle‐Ductile Transition of Natural Mafic Granulite. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 129(12). https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2024JB030065.

本研究获得国家自然科学基金(42072255, 42472291, U1939201),国家重点研发计划(2023YFC3012000))和国家留学基金委(202204190016)的联合资助,一并致谢。

表1 不同实验条件下天然基性麻粒岩的变形特征

图1 (a)和(c)分别为华北克拉通西部和东部的流变结构。(b) 山西地区地震精定位结果(宋美琴等, 2012)。(d) 环首都地区地震精定位结果(李乐等, 2007)。

京公网安备 11010502042766号

京公网安备 11010502042766号