青藏高原的形成、演化及其动力学机制是地球科学领域的热点问题,相关研究存在巨大争议,主要归因于观测数据的匮乏以及相关地质和地球物理过程的极端复杂性。在青藏高原东缘龙门山(海拔3-5千米)和北缘东昆仑(海拔4-5千米)地区,各类地质和地球物理观测相对丰富,使得龙门山和东昆仑成为讨论青藏高原生长机制的重要试验场。过去30多年的GPS观测揭示两地的现今形变场特征具有相似性:地壳缩短率不足以支撑抬升率。例如,GPS观测表明,东昆仑地区(东经93.0°−95.5°)的地壳缩短率约为1毫米/年(可能更低),而抬升速率则达到1-2毫米/年(相对于柴达木盆地)。该区域的活动构造主要以东昆仑断裂控制的走滑构造为主,至今尚无观测证据支持柴达木盆地南缘存在逆冲断裂。在此背景下,按照传统的“逆冲断裂活动和上地壳缩短驱动山脉隆升”理论,现今1毫米/年的上地壳缩短无法解释1-2毫米/年的现今抬升。那么,为何东昆仑的现今水平形变和垂直形变不兼容?难道GPS观测的现今抬升包含大量非构造信号?或者,非构造信号可以忽略,而其他物理过程才是驱动现今抬升的关键?

针对上述问题,中国地震局地质研究所活动构造室/沙特阿卜杜拉国王科技大学刘绍卓博士联合中国地质大学(北京)徐锡伟教授等,开展跨学科研究,系统研究了地表过程、断裂活动和深部地球动力学过程对东昆仑地区现今抬升的贡献,并获得以下认识:

(1) 震后变形和水文加载、剥蚀、冰川活动相关均衡调整均无法解释GPS观测所揭示的垂直抬升特征。

(2) 扣除上述因素的贡献,相对于柴达木盆地,东昆仑正以1±0.5毫米/年速率抬升。

(3) 逆冲断裂活动无法解释GPS垂直抬升速率,除非逆冲滑动速率可达1.5-2.5毫米/年且南倾逆冲断裂深部可延伸至东昆仑断裂南侧。

(4) 尽管地幔过程可能在渐新世晚期至中新世早期对东昆仑抬升起到一定作用,但其无法合理解释现今GPS观测所揭示的垂直抬升特征。

(5) 在印度板块北北东向推挤及地形差异产生的水平压力作用下,青藏高原下地壳物质向北运移,受到力学强度更高的柴达木盆地下地壳阻挡,导致东昆仑山下地壳局部增厚,进而驱动其邻近区域的现今抬升。在此动力学模式下,东昆仑山前可能发育低速率盲逆冲断裂。同时,青藏高原物质的东向“逃逸”(表现为东西向伸展)可能引发东昆仑南部约200公里区域的下沉。

这项研究揭示了下地壳增厚过程在青藏高原周缘山体现今抬升中的关键作用,对传统的“上地壳缩短驱动山体抬升”观点形成挑战,为理解青藏高原生长动力学机制提供了新的依据。同时,研究结果还表明,在青藏高原地区,尤其是自然条件恶劣、观测数据匮乏的区域,坚持长期连续的GPS观测具有重要意义,这将有助于进一步揭示该地区复杂的动力学过程。

论文发表在Earth and Planetary Science Letters。论文第一作者刘绍卓博士被构造大地测量和地球物理领域国际知名学者Jeffrey Freymueller教授(美国密歇根州立大学)和 Donald Argus研究员(美国国家航空航天局喷气推进实验室)联名特邀2024年美国地球物理学会秋季会议(AGU Fall Meeting 2024)口头报告。

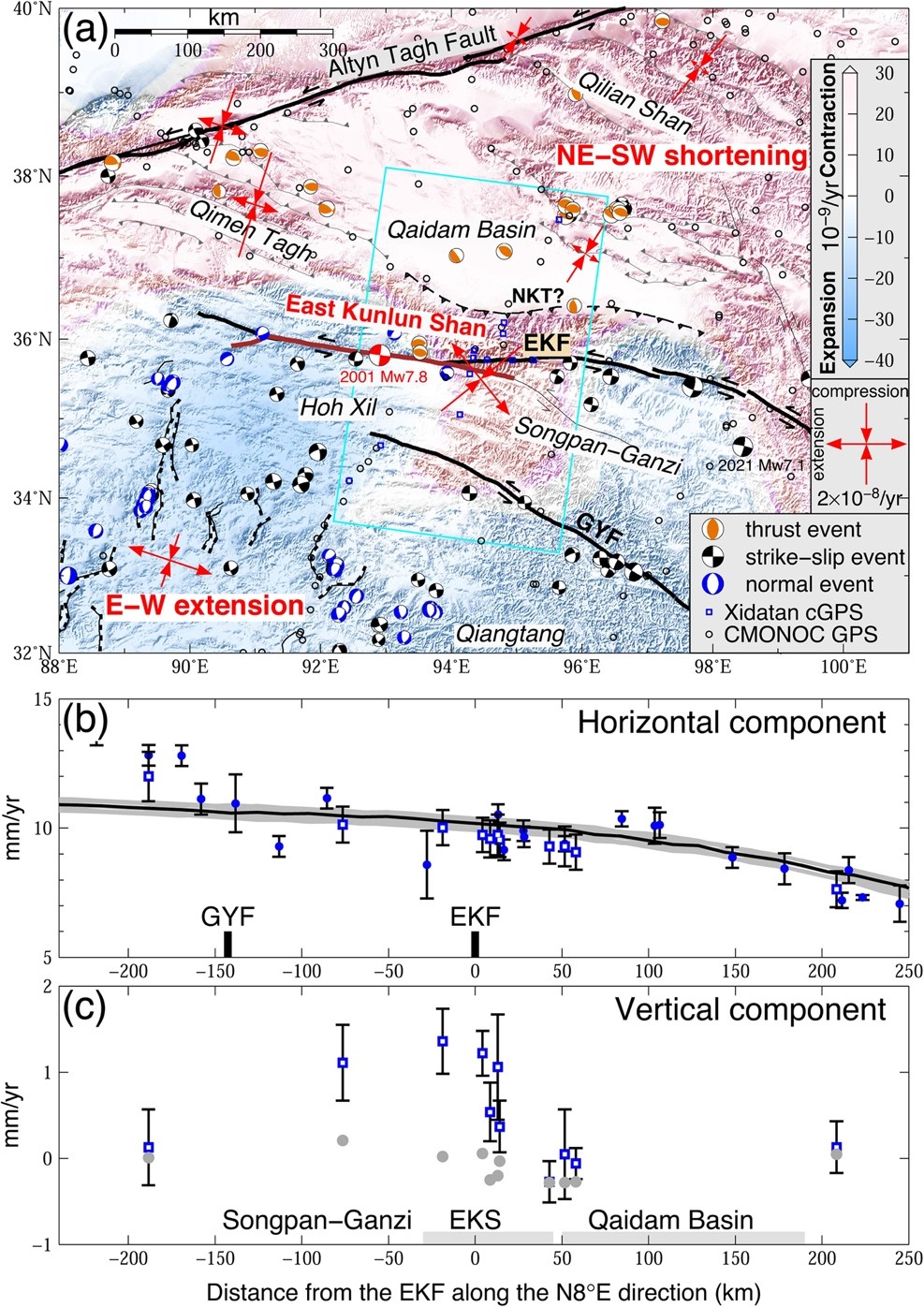

GPS观测揭示的青藏高原北部现今形变场

(a) 应变率场和主要活动断裂分布。(b)和(c): 东昆仑剖面的水平缩短和垂直抬升速率。

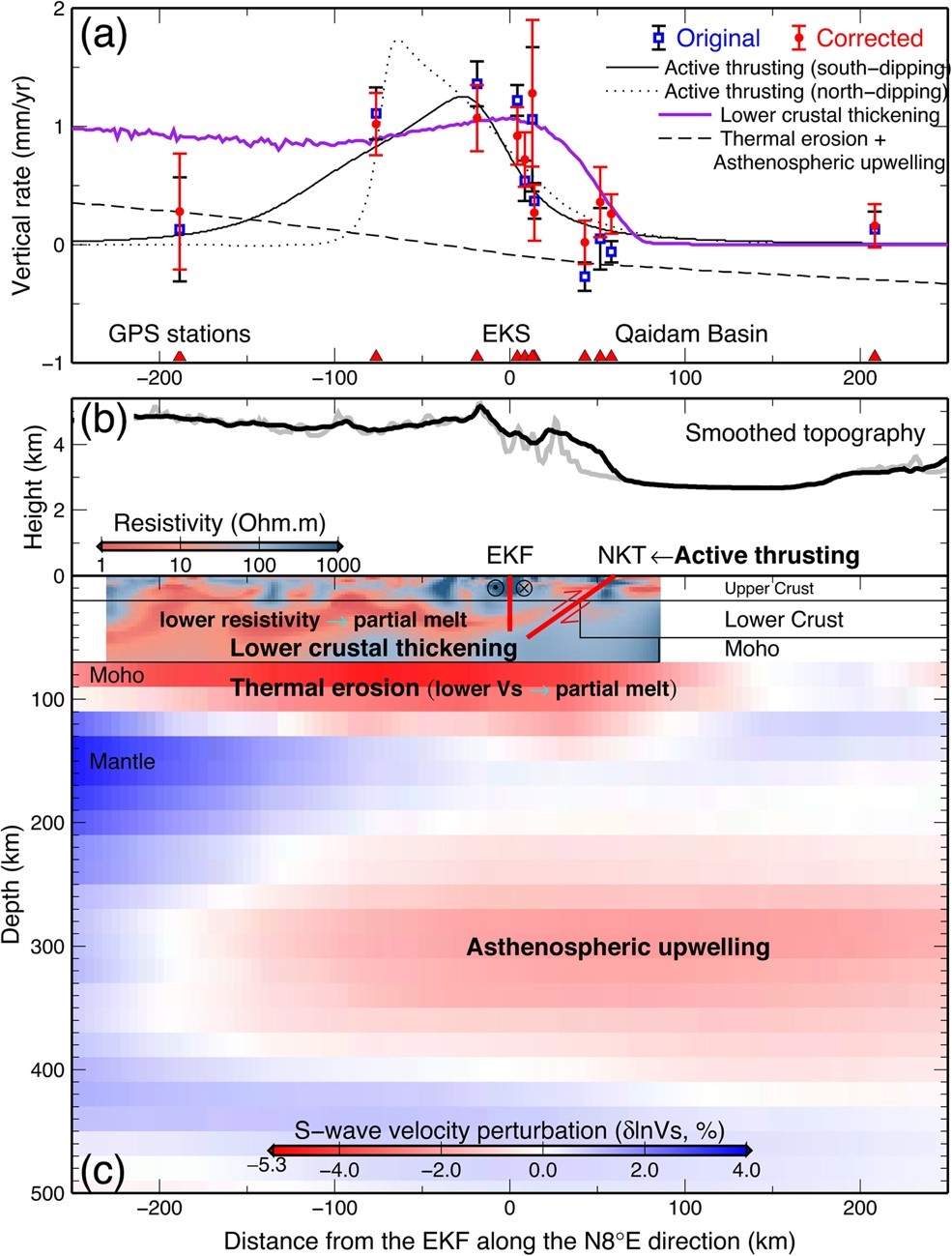

GPS观测所得抬升速率和主要的构造和地球动力学过程

论文:

Shaozhuo Liu, Xiwei Xu, Jean-Mathieu Nocquet, Guihua Chen, Xibin Tan, Sigurjón Jónsson, Yann Klinger, Lower crustal thickening drives active uplift in Northern Tibet, Earth and Planetary Science Letters, Volume 655, 2025,119245, https://doi.org/10.1016/j.epsl.2025.119245.

AGU特邀报告:

https://agu.confex.com/agu/agu24/meetingapp.cgi/Paper/1532302

致谢:

本研究得到国家自然科学基金(41941016、40802052、U2139201)、国家重点研发计划项目(2018YFC1504104 )、沙特阿卜杜拉国王科技大学基础研究基金(BAS/1/1353–01–01)、法国国家科研署基金(ANR-005-CATT-0006)和王宽诚法国科研中心奖学金共同资助。

京公网安备 11010502042766号

京公网安备 11010502042766号