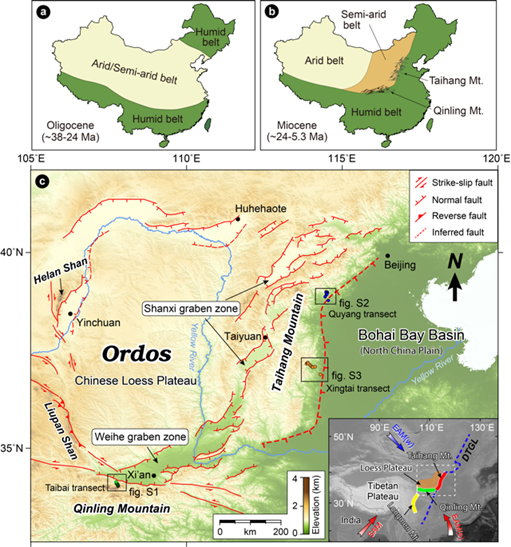

古气候科学家们通过大量沉积记录和古植物化石记录,发现在古近纪(距今约65~23百万年)时期中国大陆是受行星风系控制,为典型的东西向带状气候格局,受副热带高压的影响,贯穿我国东西发育有不少盐湖沉积、风沙沉积和干旱型植物;而到了新近纪早期,与现今类似的季风-干旱格局就已经建立,东亚气候格局在古近纪与新近纪之交发生了明显改变(Sun and Wang, 2005; Guo et al., 2008)(图1a, b)。从空间分布的角度看,我国东部的秦岭山脉和太行山脉恰好位于中国大陆新近纪干旱/半干旱型气候与湿润型气候分界位置。尽管造成这一气候格局转变的原因可能是青藏高原的隆升、副特提海的收缩、南中国海的扩张等,但是为什么干旱-湿润气候的分界线恰好与秦岭-太行山在空间上耦合,这两条山脉的形成在中国气候格局的转变中可能起到了怎样的作用,却关注甚少。正是由于这两条山脉的形成时间还存在较大争议,制约了我们进一步认识其隆升对中国气候格局的影响。

针对上述问题,中国地震局地质研究所低温热年代学学课组利用磷灰石裂变径迹和磷灰石(U-Th)/He方法研究了秦岭山脉和太行山脉的新生代快速隆升时间。三个热年代学高程剖面的年龄-高程关系以及热年代模拟结果显示秦岭和太行山都在古近纪与新近纪之交发过一次快速剥露事件。结合盆地沉积记录,研究认为这一时期秦岭北缘断裂和太行山东麓断裂发生强烈构造活动,造成了秦岭隆升和华北沉降(太行山脉隆升)。秦岭和太行山的隆升不仅在空间上,而且在时间上也与中国气候格局的转变吻合。隆升后的秦岭-太行山成为印度季风、东亚季风北上和西进的障碍,限制了湿润气候的在空间上扩展,同时由于地形雨的作用,进一步增强了山体南部和东部的降雨量。秦岭-太行山脉的隆升为中国新生代气候格局的转变提供了一种可能的解释。

秦岭-太行的隆升对中国新生代气候格局转变产生影响的动力学机制可能主要包括以下三个方面:(1)山脉隆升阻挡了部分西风,中国东部西风作用减弱,东亚夏季风对内陆的影响则相对增强。由于秦岭-太行的绝对海拔高度有限,该机制的贡献也相对有限;(2)山脉隆升造成秦岭南坡、太行山东麓地形降雨明显增强,从而增加地表径流量,改变中国东部的水系格局和沉积环境,进而改变我们对古气候、古环境的认识;(3)新近纪渤海湾盆地发生整体沉降,彻底改变中国大陆“东高西低”的古地形特征,季风降雨也随之深入中国大陆内部。以上假说是否成立以及秦岭-太行山脉的隆升对中国气候格局改变的相对贡献大小还需要大量的地质学记录和气候模拟结果来验证。

图1 中国大陆古近纪(a)与新近纪(b)气候格局以及本研究采样位置图(c)

Jingxing Yu (俞晶星), Dewen Zheng (郑德文), Jianzhang Pang (庞建章), Chaopeng Li (李朝鹏), Ying Wang (王英), Yizhou Wang (王一舟), Yuqi Hao (郝宇琦), Peizhen Zhang (张培震), 2022. Cenozoic mountain building in East China and its correlation with reorganization of Asian climate regime. Geology, 50, 859–863, https://doi.org/10.1130/G49917.1.

Sun, Xiangjun and Wang, Pinxian, 2005. How old is the Asian monsoon system?—Palaeobotanical records from China. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 222, 181–222, https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2005.03.005.

Guo, Z.T., Sun, B., Zhang, Z.S., Peng, S.Z., Xiao, G.Q., Ge, J.Y., et al., 2008. A major reorganization of Asian climate by the early Miocene. Climate of the Past, 4, 153–174, https://doi.org/10.5194/cp-4-153-2008.

京公网安备 11010502042766号

京公网安备 11010502042766号