一、项目简介

国家自然科学基金委员会自2021年起设立优秀青年科学基金项目(海外)(以下简称“海外优青”),旨在吸引和鼓励在自然科学、工程技术等方面已取得较好成绩的海外优秀青年学者(含非华裔外籍人才)回国(来华)工作,自主选择研究方向开展创新性研究,促进青年科学技术人才的快速成长,培养一批有望进入世界科技前沿的优秀学术骨干,为科技强国建设贡献力量。

二、申请人条件

以下条件参考《2024年国家自然科学基金优秀青年科学基金项目(海外)项目指南》,最终请以2025年指南为准。

1.“海外优青”申请人应具备以下条件:

(1)遵守中华人民共和国法律法规,具有良好的科学道德,

自觉践行新时代科学家精神;

(2)出生日期在1985年1月1日(含)以后;

(3)具有博士学位;

(4)研究方向主要为自然科学、工程技术等;

(5)在取得博士学位后至2025年3月15日前,一般应在海

外高校、科研机构、企业研发机构获得正式教学或者科研职位,且具有连续36个月以上工作经历;在海外取得博士学位且业绩特别突出的,可适当放宽工作年限要求;

(6)取得同行专家认可的科研或技术等成果,且具有成为该

领域学术带头人或杰出人才的发展潜力;

(7)申请人尚未全职回国(来华)工作,或者2024年1月1

日以后回国(来华)工作。获资助通知后须辞去海外工作或在海外无工作,全职回国(来华)工作不少于3年。

2. 限项要求

执行中央有关部门关于国家科技人才计划统筹衔接的要求。同层次国家科技人才计划只能承担一项,不能逆层次申请。

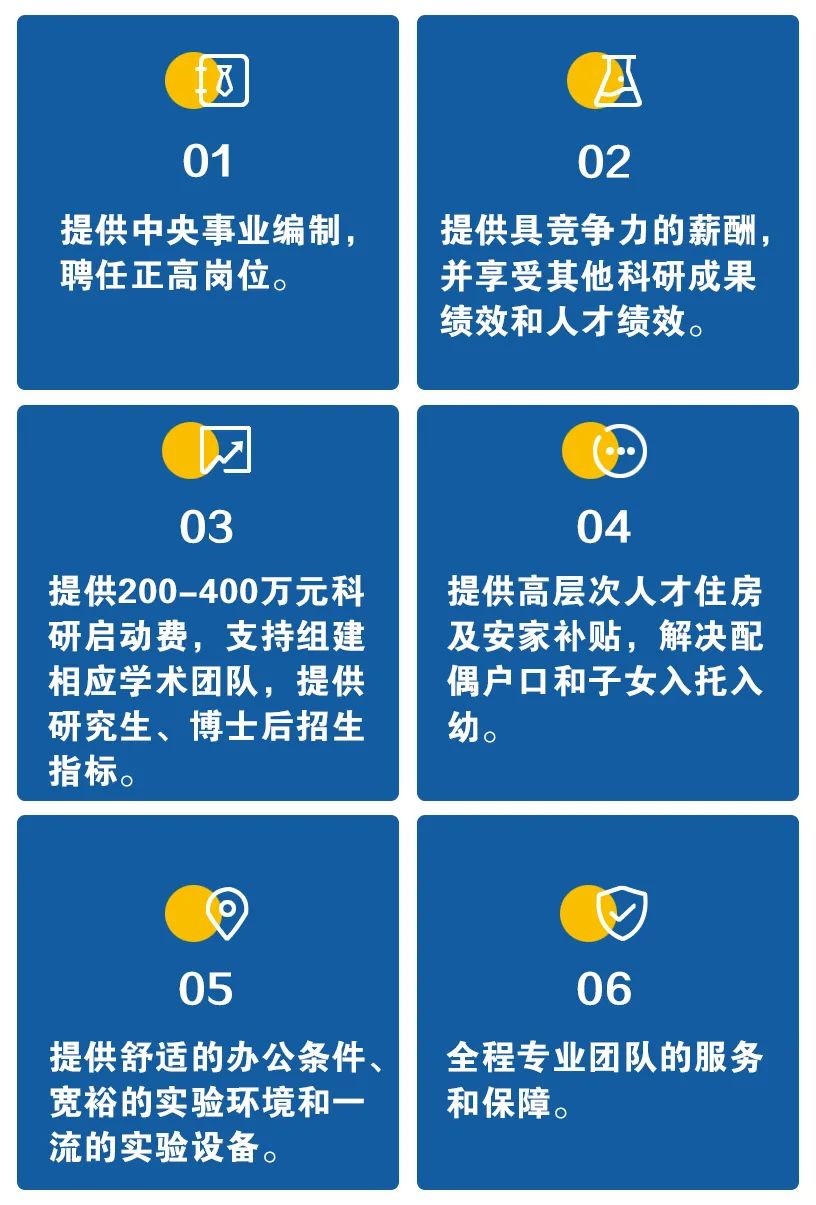

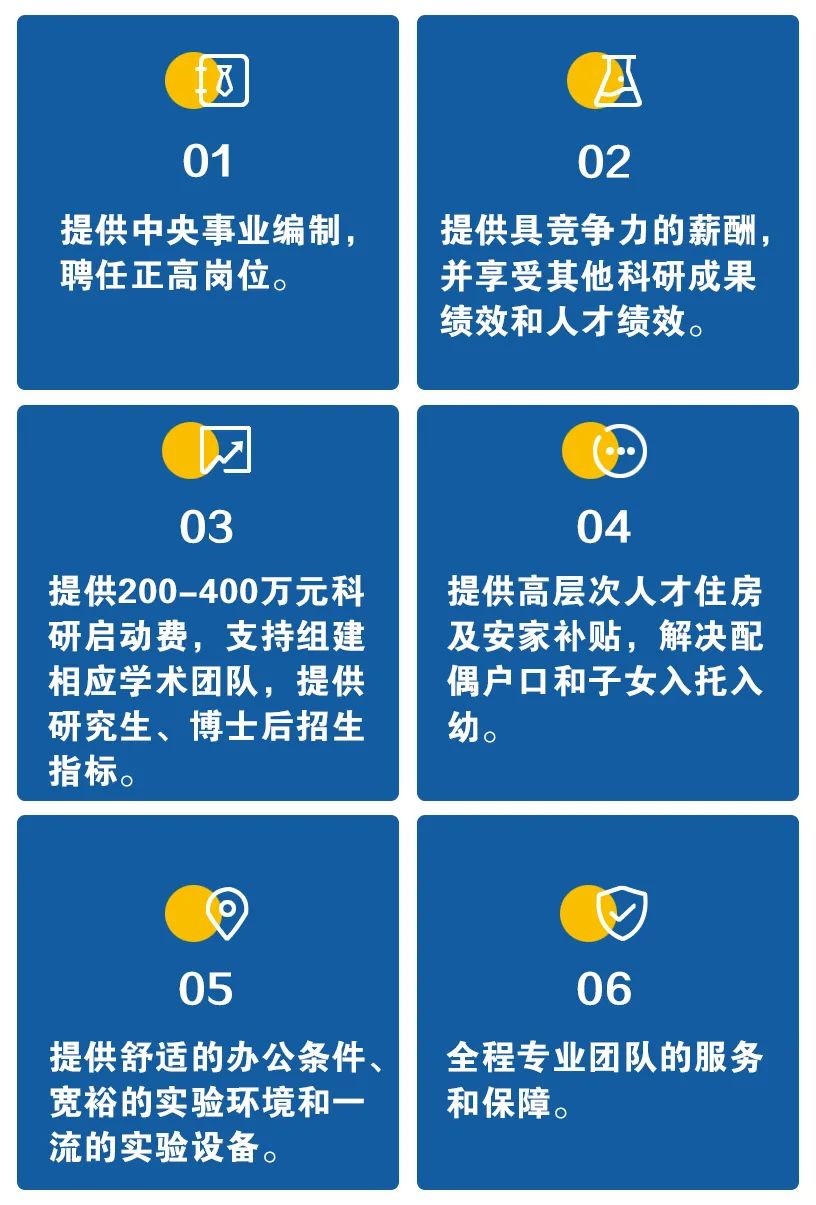

三、支持保障

四、关于我们

中国地震局地质研究所有70多年的发展历史,是国内唯一以研究新构造运动和现今地球动力作用为主的国家级科研院所,其前身是1950年至1951年期间组建的原中国科学院地质研究所,1971年隶属国家地震局领导,1978年更名为国家地震局地质研究所,1998年更名为中国地震局地质研究所。

研究所拥有我国在地震研究领域唯一的国家级重点实验室—地震动力学与强震预测全国重点实验室、1个中国地震局重点实验室—地震与火山灾害重点实验室以及吉林长白山火山、山西太原大陆裂谷动力学、西藏拉萨地球物理、新疆帕米尔陆内俯冲等4个国家野外科学观测研究站。

研究所面向科学前沿和国家需求,坚持四大主攻方向:开展地震构造环境、强震活动习性研究,以强震震源识别技术服务国家地震安全;:探索地震孕育发生过程,以前兆物理模型服务地震预测;强化地震致灾机理、灾害预测、地震危险性评价技术研究,服务国家经济建设;开展活动火山发生机理、灾害过程与风险评估研究,服务国家区域发展战略。。

研究所共有7位科学家分别当选中国科学院院士和中国工程院院士,47人享受国务院政府特殊津贴待遇,5人获国家杰出或优秀青年基金资助。研究所现有8个研究室(实验室),140余名高级职称科研人员。

五、应聘方式

有意来所工作者,请将应聘材料(含个人简历、学术成果以及未来研究设想等)发至联系邮箱rczy@ies.ac.cn,或直接联系相关研究室(实验室)。

高层次人才和特聘研究员引聘工作常年开展,随时接受申请,详情请见公告:https://www.eq-igl.ac.cn/rczp/info/2022/36968.html。

六、联系方式

(一)职能部门联系方式

申报资格、人才政策相关问题,可咨询人才资源部冯老师 62009160、王老师 62009180;

申报流程、申报系统相关问题,可咨询科技发展部:周老师 62009101、史老师 62009101;

(二)各研究室(实验室)联系方式

部门名称 | 负责人及联系方式 | 研究领域 |

活动构造研究室 | 李传友 chuanyou@ies.ac.cn | 以地质、地貌等传统技术方法,地球物理勘探、高精度激光测量和空间对地观测、年代学、活断层数据库信息建设等最新技术为依托;以研究活动构造的活动习性,几何学、运动学定量参数和活动机理为主要目标,探讨最新构造变形与强震孕育关系、三维地震构造模型、大地震及其复发规律、最新构造变形的致灾机理,以及非天然地震观测与成因机制等;为地壳运动学、环境地质学、地球动力学和防震减灾等提供基础资料,为国家重大工程、城市规划、重要设施等安全评价提供科技支撑。 |

地壳形变研究室 | 张国宏zhanggh@ies.ac.cn | 以InSAR、GNSS等为观测手段,获取大范围构造活动微量形变信息,研究现今地壳运动状态、构造应力场格局、活动构造形变特征、地震形变周期等。以GNSS为观测手段,研究地壳形变随时间的演化过程,获取中国大陆各种尺度的现代构造运动图像;对中国大陆一系列重点地震危险区的现今地壳形变特征和构造运动方式进行运动学和动力学方面的定量研究和解释,为地震危险性分析提供依据。以GPS和InSAR为观测手段,俘获同震形变变化,监测大震后产生的弛豫形变,研究地壳与断层介质性质及其应力应变场演化。结合国家高分辨率对地观测系统,结合电磁卫星,以及低轨卫星定轨,开展热红外、可见光、雷达等多源遥感综合地震应用研究,为地震立体监测、预测研究提供物理基础。 |

深部构造研究室 | 鲁人齐 lurenqi@163.com | 以地震的深部构造环境和特征研究为目标,地震台阵探测和电磁阵列探测等技术为依托,探测研究活动构造区孕震构造环境和地球动力学热点地区的地壳、上地幔三维精细速度、电性及物性结构精细特征;利用极低频地震电磁前兆监测技术、卫星—空间—地面电磁一体化地震电磁监测系统和可重复地震学探测方法监测地壳介质电性结构和速度结构的变化,不断探索地球物理探测基础理论和新技术新方法;分析研究岩石圈不同尺度的精细结构、构造和三维介质参数,构建三维地震构造模型,为活动构造空间组合样式、深浅构造关系和地震动力学研究提供基础依据,基于三维构造框架和动力学模型,分析强震危险性,探索具有物理意义的地震监测预报理论方法,引领地震构造研究前沿和发展。 |

新构造与年代学实验室 | 覃金堂 jtqin@ies.ac.cn | 以年代学技术为依托,发展并完善晚新生代特别是第四纪测年新技术和新方法,开展以确定不同类型重大灾变事件,尤其是构造运动和变形机理为主要目标的新构造学、构造地貌学和年代学研究,认识中国大陆及其邻区的地震构造环境和动力学背景,从大陆动力学的角度揭示大陆强震的孕育环境,为现今地壳变动所隐含的地震发展趋势和强震发生地点的确定提供可靠的地质学依据。 |

构造物理实验室 | 陈建业 jychen@ies.ac.cn | 以构造物理实验技术为依托,在高温高压条件下研究岩石破裂-断层摩擦滑动-塑性流变的本构关系、岩石圈的物质成分、物理力学性质和变形机制,为分析地震物理过程和前兆机理提供依据;开展综合性模拟研究,建立强震孕育的运动学和动力学模型,为地震机理和预测研究提供物理基础;通过室内实验和理论研究获取断层亚失稳阶段多物理场时空演化特征和识别标志,建立基于断层亚失稳行为的地震短临前兆物理模型,提出地震短临前兆观测及预测技术方案;深化诱发地震发震机制研究,揭示诱发地震破坏特征,为诱发地震潜在风险区的地球物理监测及风险管控提供科学依据。 |

强震构造与地震危险性研究室 | 任治坤 rzk@ies.ac.c, lzkren@gmail.com | 以强震发震构造地点判别、最大潜在地震和危险性评估为目标的强震发震构造评估研究;以深化地震区划关键技术,推进新领域地震区划研究,发展地震危害性区划新方法为目标的地震区划研究;以发展地震活动性、地震危险性分析及强地面运动评价新方法、新技术为目标的地震活动性与地震危险性评价研究;以面向国家重大建设工程安全为目标的地震安全性评价技术研究。 |

地震与地质灾害风险研究室 | 范熙伟 fanxiwei@ies.ac.cn | 在地震灾害学、地震应急、地质灾害等领域中,对地震应急理论、地震应急预案、地质灾害危险性及其区划、地震灾害脆弱性/韧性与风险、应急能力分析、地震灾情快速获取、损失预评估与快速评估、指挥决策、地震灾害认知/感知与响应/适应等方面进行深入研究和探索,通过不断的理论研究和技术创新,为提升我国地震与地质灾害防治能力和地震应急处置水平,提供了与时俱进的可靠技术支撑。 |

活动火山与灾害研究室 | 潘波 dujushi1981@163.com ;panbo@ies.ac.cn | 以现代火山学理论为指导,通过构造地质学、年代学、地球化学、地球物理学和空间对地观测等多学科交叉综合,研究中国大陆活动火山分布与规模、喷发历史与成因机理、火山资源与灾害等,探索火山活动的大地构造和动力学背景,为中国大陆活动火山监测与研究、未来火山喷发预测和火山灾害的防灾减灾救灾提供技术支撑。 |

七、单位地址

北京市朝阳区华严里甲1号10号地铁线健德桥东北角

京公网安备 11010502042766号

京公网安备 11010502042766号