研究背景

全球气候变化与人类活动正在显著改变区域地下水资源分布,特别是由于农业灌溉、工业用水及城市扩张驱动的过度开采模式。作为全球最大的地下水超采区之一,华北平原近50年来因超量开采导致区域地下水位持续下降,诱发地面沉降、海水入侵等系列生态环境问题,威胁高铁线路、输油管道等重大基础设施安全。尽管南水北调工程自2014年投运以来通过跨流域调水部分缓解了华北平原水资源压力,但华北平原含水层储水能力的空间异质性、调水工程对地下水系统的修复效能及跨省际水资源管理政策实施效果仍缺乏系统性量化评估。

针对上述问题,中国地震局地质所深部构造研究室博士生李明佳(现南方科技大学博士后)在中国地震局地质所深部构造研究室孙建宝研究员、北京大学沈正康教授等的指导下等,开展了多源数据融合研究,融合2015–2019年的InSAR、GNSS及水井水位观测数据,系统研究了华北平原含水层参数的分布特征与地下水储量变化的时空规律,并获得以下认识:

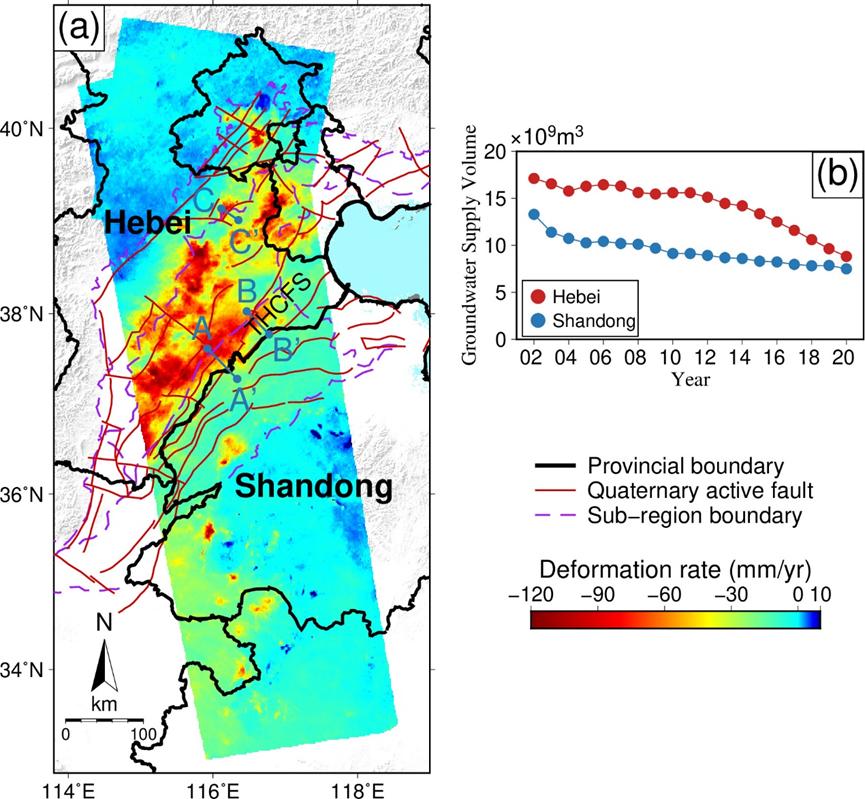

(1)华北平原2015–2019年区域平均沉降速率达29 mm/yr,呈现显著空间分异特征:河北省中南部沉降漏斗区速率达80–120 mm/yr,山东省因严格开采管控,平原区维持了~20 mm/yr的低平均沉降速率。

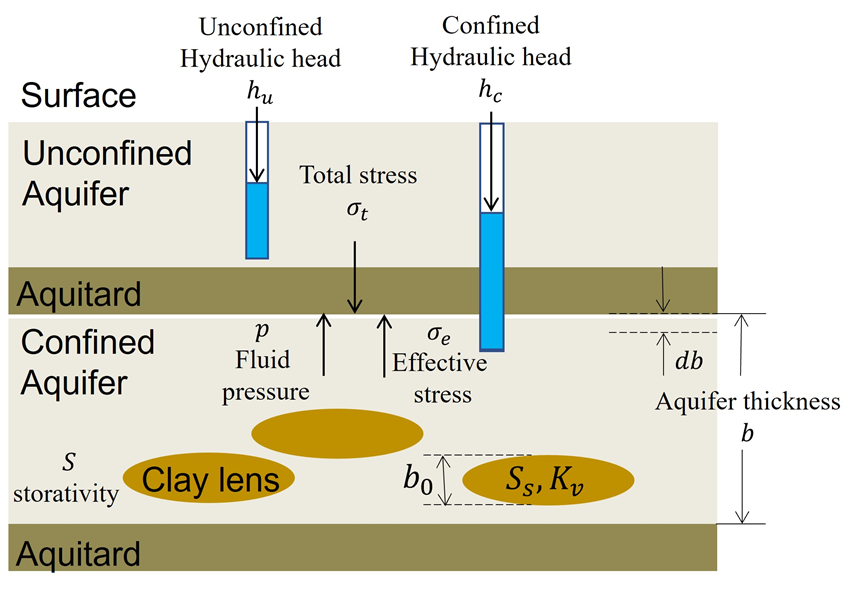

(2)华北平原承压层贮水系数为0.67×10⁻³–14.38×10⁻³(修正荷载效应),黏土透镜体厚度为0.15–1.98 m,呈现显著地下含水层分区特征—古黄河平原区因历史长期洪泛沉积而贮水系数最高、黏土透镜体最厚,相反海河平原区受河流侵蚀作用参数值最低,山前平原区参数值适中。

(3)2015–2019年,华北平原承压含水层年均亏损量3.15 km³(修正荷载效应),非承压层年均亏损1.49 km³。

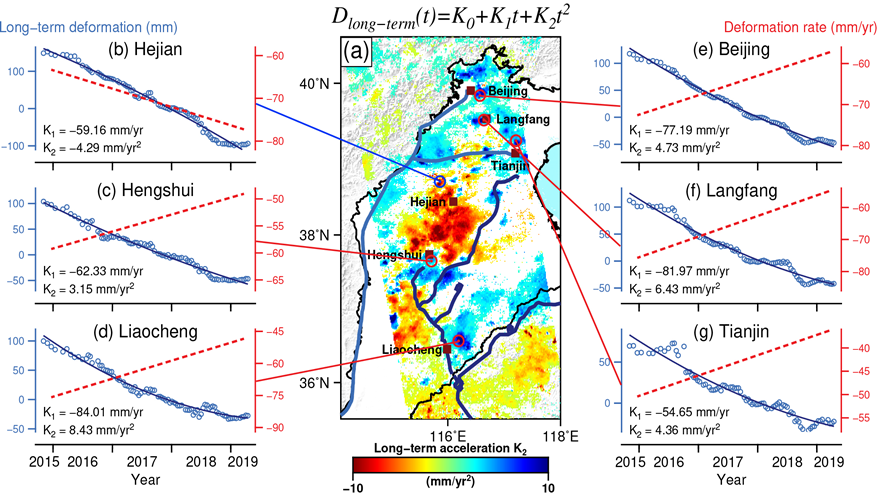

(4)南水北调工程实施使京津地区非承压层地下水储量呈现局部恢复,工程沿线区域长期形变加速项K2显著为正,55%研究区承压层地下水亏损速率减缓;但非受益区如河北省河间市仍维持加速沉降,每年的承压层地下水亏损量持续增加。

这项研究显示了大地测量、水井水位数据在大范围高精度含水层参数及地下水储量监测中的作用,阐明华北平原地下水系统受沉积历史控制,其贮水系数与黏土透镜体厚度分布呈现强空间异质性。同时,研究结果证实南水北调工程对沿线地下水恢复具有显著促进作用,但仍需通过优化支线配水比例扩大受益范围。本研究框架可推广至美国中央谷地、印度恒河平原等地下水超采区域,为跨尺度地下水监测与政策评估提供范例。研究揭示了华北平原区变形的基本特征及其驱动机制,为深入研究人类活动、气候变化和构造运动的相互作用打下良好基础。

图1 沉降速率分布及冀鲁两省历年地下水开采量

(a)华北平原平均垂向形变速率;(b)冀鲁两省历年地下水开采量变化。

图2 本研究所使用的含水层形变–孔隙压耦合模型(含高渗透性含水层、低渗透性滞水层及低导水率黏土透镜体)

图3 地下水系统恢复态势评估及南水北调非受益区与受益区沉降时序对比。(a)华北平原长期形变加速项K2空间分布(正值表征地下水储量亏损速率减缓),蓝色线段表示南水北调输水路线;(b-g)蓝色圆点表征非受益区(河间)与受益区(衡水、聊城、北京、廊坊、天津等)城市沉降时序对比,红色虚线表征地下水储量变化趋势。

论文:

Li Mingjia, Sun Jianbao, Xue Lian, Shen Zheng-Kang, Li Yuexin, Zhao Bin, Hu Leyin, (2025). Characterizing aquifer properties and groundwater storage at North China Plain using geodetic and hydrological measurements. Water Resources Research, 61(2), e2024WR037425. https://doi.org/10.1029/2024WR037425.

致谢:

本研究受中国地震局地质研究所地震动力学国家重点实验室项目(LED2014A04),中欧科技合作“龙计划”项目、国家自然科学基金项目(42021003, 41774008),湖北省自然科学基金项目(2021CFB504)和北京市地震局科技项目(BJMS-2022008)联合资助。

京公网安备 11010502042766号

京公网安备 11010502042766号